【現状編】不登校サポートの三大類型、それぞれの長所と限界とは?

学習支援塾ビーンズ塾長の長澤です。

長澤 啓

長澤 啓 NAGASAWA KEI 塾長/副代表 東京大学 経済学部経営学科卒。大学生時代からの現場経験を活かして「悩める10代」のサポート方法を「ビーンズメソッド」として体系化する…

本記事はビーンズ(およびビーンズメソッド)に興味を持ってくださっている

・保護者の皆さま

・学校から政治までの教育関係者の皆さま

・社会企業の仲間たち

・ビーンズの未来の仲間たち

に向けて、

- 「既存の不登校の中高生への支援に“足りないもの”とは」

- 「“足りないもの”を提供できるビーンズの強み」

を説明するために執筆しました。

また、特に教育関係者・社会企業界隈・ビーンズの未来のメンバーの皆さまに向けてですが、

「既存の多くの不登校サポートのあり方に大事な部分が抜けていると考えている。この問題を一緒に解決しませんか?」

という提案を差し上げる意図もあります。

今回は現状編(前編)・挑戦編(後編)の二部構成となっております。

本記事(前編)では、既存の不登校の中高生への支援の現状を詳しくお伝えし、“足りないもの”を明らかにしたいと思います。

まだまだ不完全な不登校サポートについて一緒に考えていただけたらうれしいです。

後編の記事(【挑戦編】不登校サポートの現状と、足りない部分に取り組むビーンズの挑戦〜「地に足ついた進路伴走」の課題と協力のお願い〜)では、ビーンズの強みと挑戦についてお伝えできたらと思っております。

皆様に一緒に歩んでいただきたいという願いとアツい気持ちをこめて執筆しましたのでどちらの記事も是非ご覧くださいませ。

もくじ

【現状編】不登校サポートの現状と、足りない部分に取り組むビーンズの挑戦

ビーンズには、ビーンズ以外のフリースクールや不登校サポート専門塾を辞めた経験がある生徒が多くいます。

興味深いのは、そういった彼ら生徒の話を聞き、前に通っていたフリースクールや塾を辞めた経緯を分類すると、以下の3つに集約できることです。

不登校サポートを辞めた経緯

- 科目指導中心の不登校サポート塾に通っていた。

その塾の先生たちはとても優しかったが、そもそも勉強ができるほど元気がある状態じゃなかったので、長続きしなかった。 - 優しい大人とまったりおしゃべりしたり、同世代とゆるくゲームしたり料理づくりをしたりするフリースクールに楽しく通っていた。

ただ、進路選びやその先の受験対策が不安になってまた引きこもってしまった… - 興味があることを先生と能動的に調べたり起業体験やプログラミング体験をさせてくれるフリースクールや塾に楽しく通っていた。

小学生の間は積極的に楽しく参加していたが、中学生になるあたりからなぜか足が遠のいた。

ここで強調したいのは、

・前に通っていたフリースクールや塾が明らかに見当外れなサポートをしていた

・スタッフの質が低かった

そういうわけではないケースが多いということです。

それどころか、提供しているサポートは、ビーンズがやっていることと重なるところも大きいのです……。

話は変わりますが、ここでビーンズに目を向けてみましょう。

かなり高額な料金設定(※1)であるにも関わらず、入塾待ちの列が出来ている状態です(※2)。

また、ビーンズメソッドを本格的に実装した4年前から

・どうしてもビーンズが肌に合わず、辞めた(もしくはそうであると考えられる)

・ビーンズだと支援しきれないくらい状況が悪化してしまった

という生徒は5名にとどまっています。(※3)

以上の事実から以下の推論を立てました。

推論

- 既存の不登校サポートのあり方が間違っているわけでは全くない(むしろその逆)

- 既存の不登校サポートのあり方だけでは“足りないもの”がある

- その“足りないもの”をビーンズが提供しているからこそ、ビーンズという小さな塾を必要とする中高生が多い

では、その“足りないもの”とは何なのでしょうか。

本記事ではそこを明らかにしていきたいと思います。

※1 高額にしている理由・高額にしても経営がギリギリな理由についてはコチラの記事をご覧ください

※2 一時期は入塾100人待ちにまでなりました…… 現在(2025年4月)も新規の入塾お申込みを停止しています。

※3 ビーンズだとサポートしきれない状況である場合は、入塾ご検討の段階で別の支援機関をおすすめしているからでもあります。ただ、このようなケースも年に1~2回くらいです。

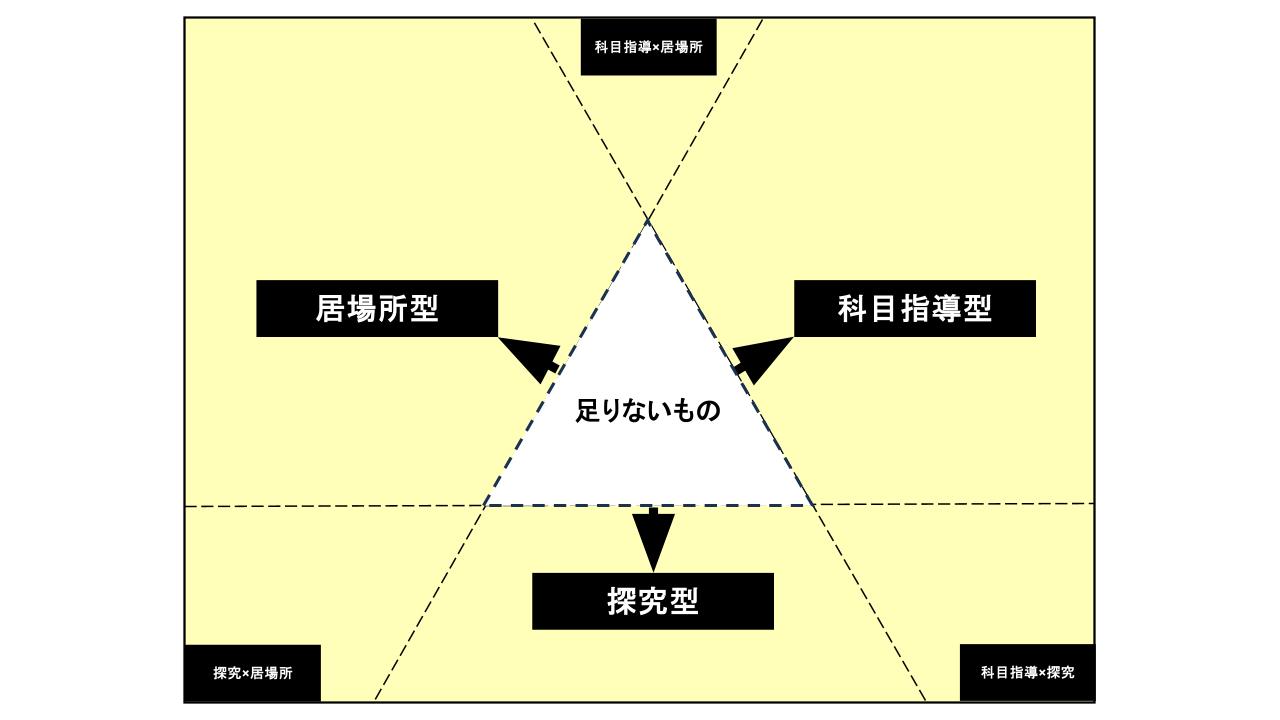

不登校サポートの三大類型

“足りないもの”について明らかにする前に、「既存の不登校サポートとはどのようなものか」を明らかにしてみましょう。

既存の不登校サポートは主に3つに分類されると考えています。

この3つを不登校サポートの三大類型と呼んでいます。

多くの現在の不登校サポートのあり方は三大類型のいずれか1つもしくは2つに該当するものが主流であると考えています。

それぞれ長所がありますが、限界もあります。

まとめると以下の通りです。

ここで強調しておきたいのですが、

不登校の子どもたちにとって、3つの類型のサポートはどれも重要です。

「3つの類型のサポートなんて無意味だ!」とは全く思っておりません。むしろ逆です。

そこはどうかご理解ください。

それでは、それぞれの類型を詳しく見ていきましょう。

※4 べき論が強い子どもの特徴

べき論とは

- 「みんなと同じように”普通”に学校に行かなければ…!」

- 「(辛い)勉強を頑張って良い学歴を手に入れなければ…!」

- 「ゆるく遊んだりしゃべったりするだけだと、自分がさらに”落ちこぼれ”になってるみたい…」

詳しくは以下の記事をご覧ください。

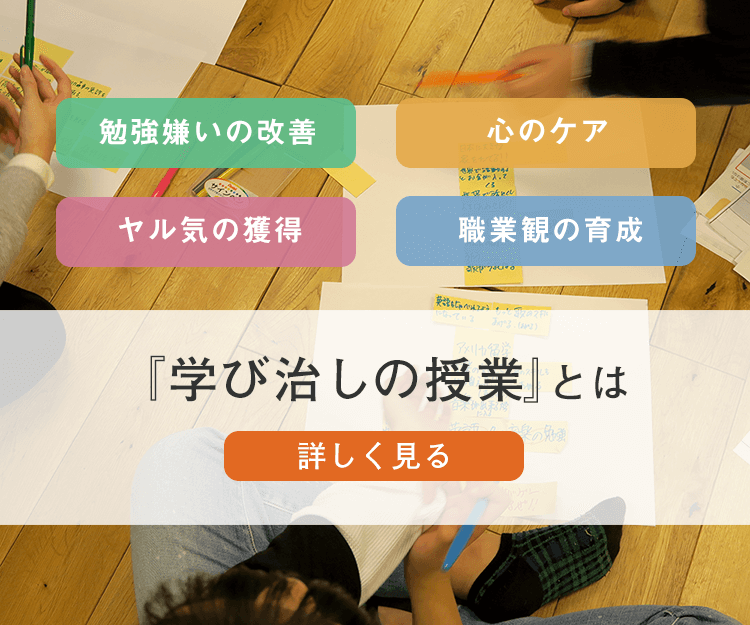

居場所型(カウンセリング型)

居場所型の長所

- 状況が悪化している子どもに必要な「安心できる場所や人間関係」を提供できる

居場所型の限界

- 時がたてば必ず直面する「進路選択」「受験」といったハードチャレンジ局面の伴走は苦手…

- 「べき論」が強い子どもを逆に傷つけてしまうことも

不登校の子どもたちがほっと一息ついたり、楽しめたりするような場や人間関係を提供することを目指すサポートの類型です。

ボードゲームなどが置かれたやわらかい雰囲気のスペースを設け、優しいコミュニケーションスタイルのスタッフを配置し、時には皆で外で遊んだり料理をしたりすることもあります。

(ビーンズの一部サポートはまさにこんな感じです)

なお、カウンセリングのようなサポートは上記の具体例のようなサポートとは、やっていることはかなり違いますが、似たような長所と限界があるので、同じ類型として扱っています。

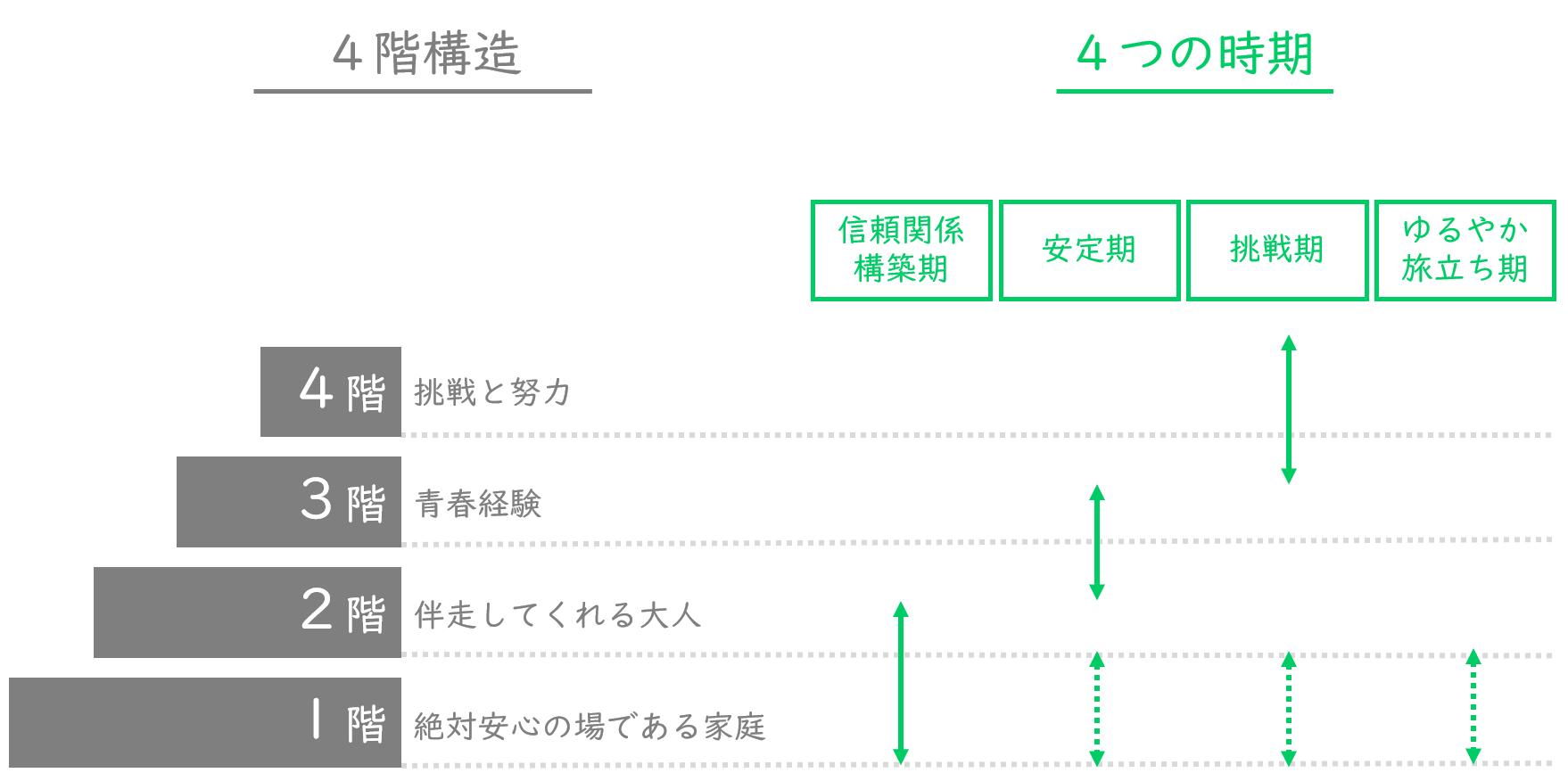

この居場所型(カウンセリング型)のサポートを、4階構造の概念を用いて説明すると…

- 「2階:伴走してくれる大人」との出会い

- 「3階:青春経験」(特に「ゆるい青春」)の構築を目指す

そういうサポートと言っても、よいかもしれません。

ビーンズでは、このようなサポートは不登校などに悩む子どもには絶対に必要だと考えています。

居場所サポートの言かい

ただ、居場所型サポートだけでは限界があります。

悩みを聞いたりまったりお話ししたりゆるく遊んだりすることの次に必要なのは、進路を選び、受験などの挑戦にむけて力強く背中を押すことだからです。

大人が強制しなくても、進路・受験と真正面から向き合う局面は必ずやってきます。

居場所の中で元気になった子どもは自然と、

「ん? で、私は高校や中学に入るor卒業するわけだけど…ここからどうするんだっけ?」

「何をすればいいか、誰に聞けばいいんだっけ? というかここで聞いていいんだっけ?」

と焦りだし、

「でも、それしちゃうと、まったり・ゆるい時間が終わっちゃうしなぁ…」

「誰かが/何かが(基本優しく)私をリードして、私を変えてくれないかなぁ…」

そして

「とはいえ、今の生活を変えたくないなぁ… 負荷をかけられたくないなぁ…」

とグルグルしてしまうのです。

さらに、子どもがどんな状況であっても、社会の側から進路と真正面から向き合う局面を勝手に突き付けてきます。

その際、大人が優しく見守るだけでは子どもはうまく前に進めません。

時には彼らの強く背中を押すことも必要ですし、専門性の高い受験対策や進路指導(自己分析の伴走)も必要になってくるのです。

つまり、居場所を提供する“だけ”だと、不登校の子どもたちを社会に送り出すことまでは達成できないのです。

居場所型だけのサポートが子どもの心を傷つけてしまうことも

また、居場所型だけのサポートは傷ついた子どもの心をさらに傷つけてしまうこともあります。

“普通”に学校に通えていない自分・勉強をやっていない自分に対して強い劣等感を持っている子ども(べき論が強い子ども)は、優しい雰囲気の居場所やカウンセリングを経験すると……

("べき論"について詳しくは、講談社FRaUさんに掲載された「雑な話」で子どもたちを勇気づけよう をご覧ください)

学校に通えている同世代は勉強を頑張っているというのに……

「自分は“落ちこぼれ”だから優しくされたり遊んだりするだけの場にいるんだ……」

と傷ついてしまうこともあるのです。

(詳しくは、“ストイック至上主義”についての説明をご覧ください)

実際に、ビーンズには、

・過去に通っていたフリースクールのお菓子づくり体験サポートに行ったとき、「自分は普通に勉強ができない落ちこぼれだからこんなことをさせられているんだ…」と傷ついた……

・カウンセラーの人の「悩みを優しく聞いてあげるよ」という雰囲気に傷ついた……

といった経験を持つ生徒が多くいます。

上記のような子どもたちは本当はゆるく遊びたいし、優しい大人に悩みを打ち明けたいのです。

ただ、ありのまま欲求のストッパーにより、いきなりそれをすることへの抵抗があるのです。

("ありのまま欲求"について詳しくは、2つの根源的欲求と2つのストッパーをご覧ください)

そういった生徒にはいきなり居場所型のサポートを提供するのではなく、最初はあえて心のケアとしての科目勉強をしたり、優しく悩みを聞こうとする雰囲気を出さないことが重要なのです。

(ビーンズメソッドでいう、表層ニーズ→深層ニーズのスモールステップです)

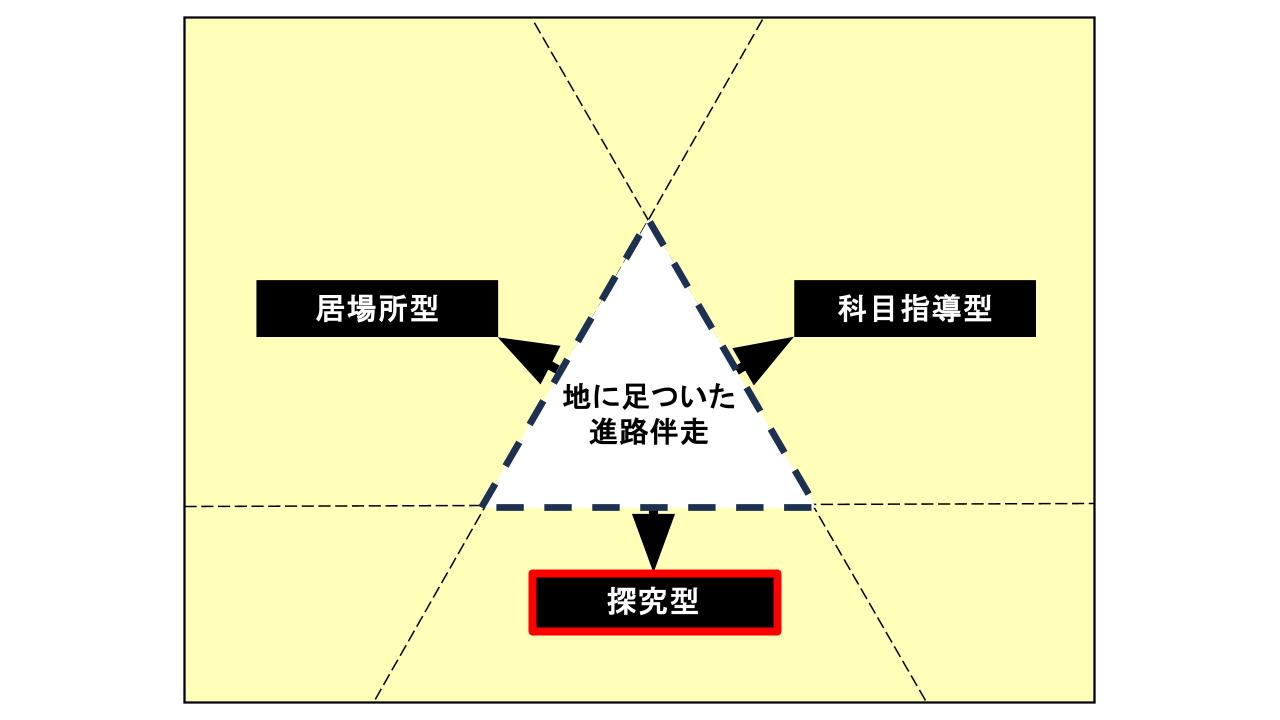

探究型

探究型の長所

- 好奇心ベースで勉強できる

- 進路を選ぶうえでとっかかりになる経験総量を蓄積できる

- 「ただゆるく話したり遊ぶだけだと罪悪感を感じる…」子どもの心のケアになることも

探究型の限界

- 時がたてば必ず直面する「進路選択」「受験」といったハードチャレンジ局面の伴走は苦手なことも…

- そもそも小学生までにしかフィットしないことが多い…

科目勉強にとらわれず、好奇心や探究心を起点にして子どもに主体的に学んでもらうことで状況改善を目指すサポートの類型です。

(ここでは、アントレプレナーシップ教育なども含んでいます)

最近、探究型のサポートを得意とするフリースクールや不登校サポート専門塾が増えてきたような印象があります。

不登校に関係なく、探究学習・アントレプレナーシップ教育が教育界・保護者の間で重視されるようになってきていることも関係しているのかもしれません。

探究型のサポートは不登校の子どもたちに、将来の進路を考えるためのとっかかりを提供します。

科目勉強にアレルギーがある子どもでも楽しく学習できることが多いです。

さらに、べき論が強い子どもに対しても、「これはただ楽しんでいるだけではなくて、有益なことをやっているのである」という安心感を提供できることもあります。

ビーンズも元気になった生徒には(ココが重要です)、探究型のサポートを提供しています。

ビーンズ探究型サポート

探究型のサポートの限界

ただ、探究型のみのサポートにも限界があります。

居場所型と同じく、ストレスがかかる進路選択や受験対策で子どもの背中を強く押すことができないことが多いことに加え……

そもそも、小学生までにしかフィットしないことが多いというところです。

ビーンズにも探究型のサポートに特化したフリースクールや塾に通っていた生徒が多く在籍しています。

そのような生徒たちが探究学習を思う存分できるフリースクールや塾を辞めてしまった経緯はかなり似通っています。

探究学習辞めた理由

- 小学生の間はワクワクして参加していた。

しかし、中学生になると「楽しいのは分かるんだけどなんか積極的に参加するのは乗り気じゃないなあ……」という気になってしまい、足が遠のいた - 小学校高学年になったあたりから、同学年の友達が進学塾に行くなどしていなくなりはじめた。

中学生になったら友達がいなくなり、周りが小学生だけになったので通わなくなった。

共通しているのは、「自分も周りも小学生の間はワクワク参加していたけど、中学生以上になってから参加しづらくなった」という点です。

(なお、「探究学習 塾」で検索すると、やはり小学生をメインターゲットにしているところが多いようです。)

中学生以上になると何かしらのメカニズムが働いて探究型のサポートを受けづらくなる傾向があるようです。

(小学生にはハマっても、中学生以上にはハマらない理由についての長ーーーい説明は別の機会に譲ります…… 10枚ほどの複雑な図解を1~2時間かけて説明しなくてはならないので……笑)

もちろん、中学生以上の不登校の子どもに対して、探究型のサポートを積極的に提供しているところもあります。

一部の新設の通信制高校や定時制高校などです。

どの高校も探究学習、特にアントレプレナーシップ教育に力を入れている印象があります。

ただ、そういった通信制高校・定時制高校も数年たつと以下のような状態になっていることが多いような気がします。

高校での探究学習

- 尖った個性と抜群の行動力を持った一部の生徒に向けてのみ探究型のサポートを実施する

- 尖った個性と抜群の行動力を持っている生徒でも、集団活動に慣れていないと結果を出しづらい

- そうでない生徒には、科目指導型や居場所型のサポートに比重が置かれる

以下のような流れでこのような変化が起きているのではないかと推測しています。

学校の創設メンバーが「不登校の子どもたちに探究型のサポートを提供する先進的な教育の場をつくろう!」と意気込む

(なお、このモチベーションがずっと続くかどうかはわからない)

最初の1~2年は注目を集めるため、尖った個性と抜群の行動力を持った生徒が集まり、探究型のサポートが効果を発揮する

数年後、学校の認知度が高まり、まだ心が元気になりきっていない生徒の入学者がメインとなる

(②の段階で失敗していた場合はこのタイプの生徒がなおさら多数派になる)

主体性が求められる探究型のサポートが③で集まった生徒にハマらなくなる

こちらの記事もご覧ください

高校グループワークで気力を失い「変わりたい・変わりたくない」のグルグルへ。逆転のきっかけは"放言"

科目指導型・居場所型のサポートが必要にならざるをえなくなる

伸びしろはスモールステップ

以上を踏まえると……

探究型のサポートの伸びしろが見えてきます。それは…

です。

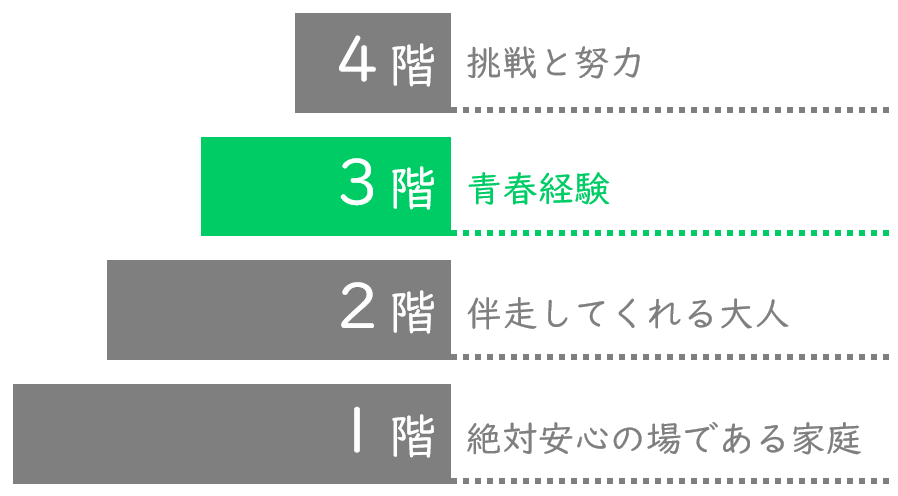

まず前提として、ビーンズでは、悩める10代が主体性を持って探究活動を取り組むようになるまでには、彼らの自己効力感を無理なく上げていく適切なスモールステップ・・・「4階構造」が必要だと考えています。

もし、このスモールステップの積み重ねをすっとばし、いきなり探究的なサポートを行おうとすると、どうなるでしょうか。

せっかく「アクティブラーニング」や「アントレプレナーシップ教育」の場にいたとしても、中学生以上の不登校の子どもたちが(いきなり)探究型のサポートになじむのはハードルが高いので、

「早く、この場から解放されたい…」

「みんなの前で、自分のやりたいことを発表するとか、ぜったいに無理…」

……というようなネガティブな気持ちになってしまいます。

そして「こういう場は、自分が傷つくんだ」と学んでしまい、その後「同世代と協力・協働する機会」に手を伸ばすことを恐れてしまうこともあります。

それほど、このスモールステップを組み上げる過程が重要なのです。

ただ、そのスモールステップの組み上げ方がかなり難しい…。

中学生以上の不登校の子どもに探究型のサポートを提供できているところが少ないのはここが理由ではないかと推測しています。

逆に、その伸びしろであるスモールステップづくりがうまくいけば、探究型のサポートは多くの中学生以上の不登校の子ども達にも豊かな経験を与えられる…と言えるのではないでしょうか。

探究型のサポートの伸びしろ

- 前提:探究型のサポートは中学生以上の不登校の子どもたちにはハードルが高い

- 適切なスモールステップ(4階構造)をつくることが重要

※ただ、そのスモールステップづくりが難しい

科目指導型

科目指導型の長所

- 心が元気になり「あとは勉強するだけ!」という状態になった子どもに向いている

- 「心に元気がなくても淡々と科目勉強することがある程度できる!」というタイプの子どもに向いている

- べき論が強い子ども(※4)への当面の心のケアになる(心のケアとしての科目勉強)これはリストのスタイルのサンプルです。

科目指導型の限界

- 「あとは勉強するだけ!」という状態までもっていくことがそもそも難しい

- 不登校関係なく、「心に元気がなくても淡々と科目勉強することがある程度できる!」という子どもはかなり少数

- べき論が強い子どもへの当面の心のケアも長続きはしない

不登校になると疎かになってしまう基礎学力の向上や受験の成功をきっかけとした状況改善を目指すサポートの類型です。

不登校だろうが引きこもりだろうが進路選択・受験のタイミングは遅かれ早かれ必ずやってきます。

その際、成績向上が重要になってくるケースも多いでしょう。

この場合、「科目指導型」のサポートは重要です。

ですから、ビーンズも、勉強ができる状態になった生徒には科目指導を行います。

(その場合、国語から始めることが多いです)

ただ、心の元気がなくなっている子どもは科目勉強以前の状況であることがほとんどです……

ビーンズメソッドの中心的概念の一つである4階構造で説明すると…

3階部分まで構築して初めて効果をもつことが多いサポートであるとも言えます。

(もちろん、3階まで構築し、本人が希望する進路を実現するために科目勉強が必要である場合は絶対に必要なサポートです! 大事なことなので繰り返します!)

また、「勉強の成績UPを切り口に状況改善!」ということはなかなか実現できないということは下記の記事で詳しく説明しておりますので、気になる方はご覧ください。

あえて科目指導が必要な場合

とはいえ、状況が改善していない段階(3階まで構築できていない段階)でも一定の効果を持つこともあります。

それは、子どもの学歴や勉強へのべき論が強い場合です。

(ビーンズメソッドの用語で説明すると、ありのまま欲求へのストッパーが強いと、べき論が強くなりがちです)

こういった子どもの場合、科目指導以外のサポートを受けると、

(本当は勉強できる状態じゃないが)「勉強しないといけないのにやれていない!」

と逆に傷ついてしまいます。

そのため、本人の焦りを落ち着かせるためにあえて負荷の軽い勉強を心のケアとして行う必要があります。

(まだ勉強ができる状態ではない子どもに実施する心のケアとしての科目指導なので、成績向上にはつながりません)

ですから、科目指導型のサポートはまだ状況が改善していないべき論が強い子どもにも一定の効果を持つことはあります。

ただ、べき論が強い子どもも信頼関係ができると

「本当は勉強はしたくない。まずは青春したい」

といったような本音をこぼしてくれます。(具体的な例はコチラです)

このタイミングになるとやはり科目指導型だけのサポートは限界を迎えてしまいます。

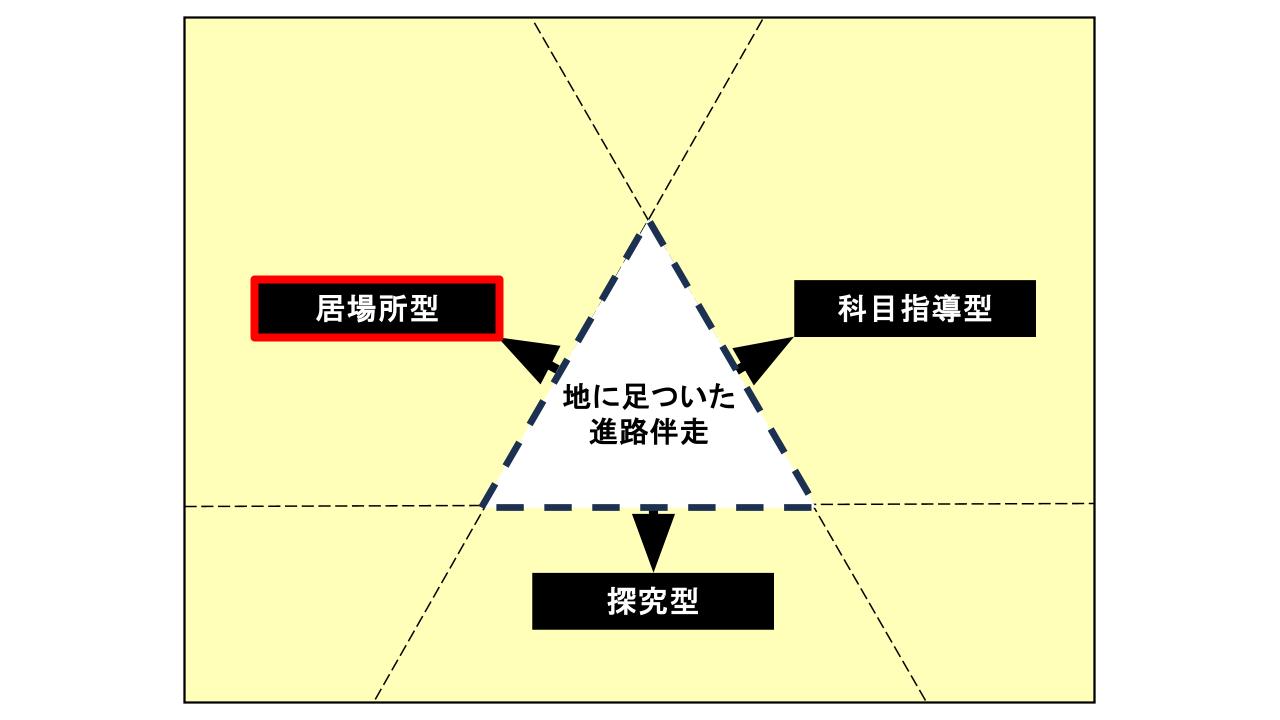

“足りないもの”=地に足ついた進路伴走

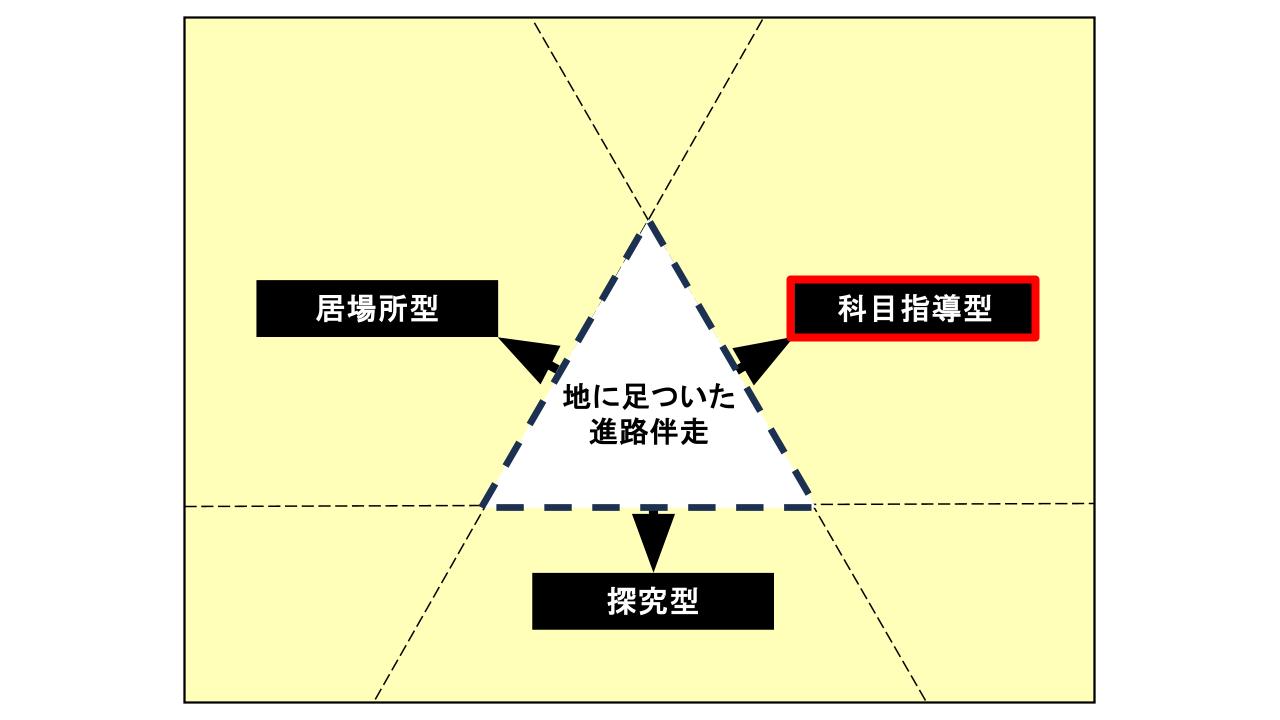

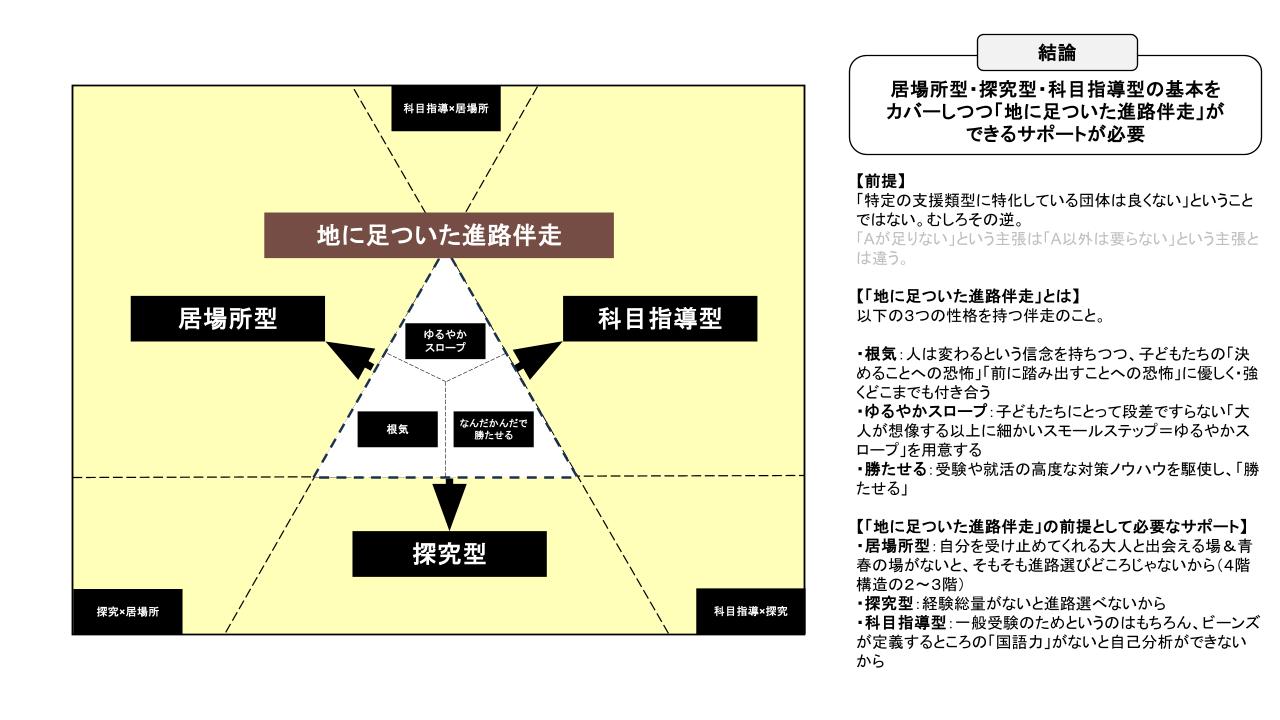

では、三大類型のサポートだけだと足りないものとは一体何でしょうか。

結論から言うと、「地に足ついた進路伴走」であると考えています。

まず、「地に足ついた進路伴走」とは何かの定義をします(少し長いです……笑)。

「地に足ついた進路伴走」

- 「今の状態から変化して、いずれ社会に飛び出てもらう」という目標を最重要視したうえで

- 根気・ゆるやかスロープ・勝たせるという3つの条件(詳しくは後述します)を満たす姿勢・環境で

- 子どもの進路選び・進路決定・進路実現に伴走すること

三大類型に該当するサポートを何でも提供しつつ、この「地に足ついた進路伴走」を提供できることがビーンズの強みです。

実際に多く保護者さまが

「ビーンズなら……

・我が子に安心できる居場所(特に、青春経験)を提供しつつ

・科目勉強にとどまらないあらゆる分野の主体的な興味関心を引き出しつつ

・基礎学力を身に着けてもらいつつor子どもの勉強へのべき論に配慮してもらいつつ

進路決めと希望進路実現の前に立ちはだかる関門(受験や就活)の突破まで根気強く丁寧に伴走

してくれるのではないか。そして、ビーンズ以外にこれをやってくれるところは見つけられなかった。」

と期待されて入塾のお申込みをしていらっしゃいます。

では、中学生以上の不登校の子どもに対する地に足ついた進路伴走はなぜ難しいのでしょうか?

つまり、(大変恐縮ですが……)ビーンズ以外のフリースクールや塾はあまり得意としていないのでしょうか。

それには3つの理由があると考えています。

進路伴走が難しい理由

- 理由①:「地に足ついた進路伴走3つの条件(根気、ゆるやかなスロープづくり、勝たせるためのコミット力)」を満たすのが難しいから

- 理由②:三大類型全てのサポートを同時にやることが難しいから

- 理由③:地味な割に大変で「お金」になりづらいから

このように地に足ついた進路伴走を成立させるためには大きな課題があるのです。

しかし、ビーンズはこの「地に足ついた進路伴走」こそ不登校サポートに必要だと思い、日々奮闘しております!

「地に足ついた伴走」には何が必要なのか、なぜ難しいのか、ビーンズはどのように取り組んでいるのかなど、まだまだお伝えしたいことがあります。

ぜひ、後編記事(【挑戦編】不登校サポートの現状に足りない部分を埋める「地に足ついた進路伴走」)もご期待ください…!