【インタビュー企画 ①】学習支援塾ビーンズが考える、中学生・高校生にとっての「居場所」について

みなさん、こんにちは!

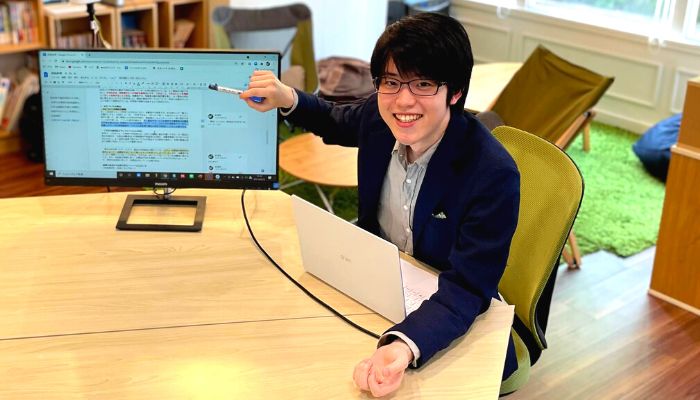

ビーンズ講師兼インターンリーダーの長澤です!

大学生の僕は、大学では友達と今日の昼ごはんの場所で悩んだり、些細なことで笑ったり、ビーンズでは生徒たちと楽しい時間を過ごしたりと、充実した日々を過ごしています。

そんな僕ですが、あるとき思いました。

『個別指導塾であるビーンズが、中学生・高校生の生徒たちに「居場所」を提供していて、それが生徒にもスタッフにも良い影響をもたらしているってかなりユニークじゃん……。このことをもっと多くの人に知ってもらいたい!』

そこで今回、代表の塚﨑へインタビューを敢行し、ビーンズの「居場所」とはなにか? 居場所がうまれた背景について聞いていきたいと思います!

もくじ

ビーンズの「居場所」が持つ3要素とは……?

Q.ビーンズの考える「居場所」とは、どういうものですか?

塚﨑:まず、ビーンズの定義する「居場所」とは何かを説明します。

ビーンズでは「生徒たちが授業時間外でも塾に滞在し、リラックスしたり、友達をつくって遊んだり、様々なことに挑戦できる場所」のことを居場所と呼んでいます。

(かっこよく「青春ラボ」とも呼んでいるですが、この記事では混乱をさけるために居場所で統一します)

もう少し詳しくいうと、僕らは以下の「居場所の3要素」という言葉で説明をしています。

1.生徒が(家以外で)安心できる場所

2.生徒が同世代とゆるくつながれる場所

3.生徒が仲間を作り何かチャレンジできる場所

ひとつずつ説明していきますね。

1.生徒が(家以外で)安心できる場所

ビーンズの居場所は、まず、生徒たちにとって安心できる場所であることが大切です。

誰かから何かを強制されたり、成長や結果を求められたりせず、生徒たちがありのままでいられること。

僕らは、「一人でいてもいい、遊んでもいい、もちろんいなくてもいい」と表現しています。

2.生徒が同世代とゆるくつながれる場所

ビーンズの中学生・高校生の生徒たちの多くは不登校を経験しています。

深層心理では他人とのつながりを求めつつも、

「友達を作りたくても、どう作っていいかわからない」

「友達と遊びたいけど、その機会がない」

…… といったそんな悩みを抱えています。

さらに今は、新型コロナウイルスの影響もあり、子どもたちは「他人とのつながりを求めても、つながりようがない」状態です。

ビーンズの居場所では、生徒同士が自然とゆるやかにつながれる環境づくりをすすめています。

たとえば、BBQ会のようなお楽しみ会を実施したり、お誕生日会を実施したり……

オンラインでもボードゲーム(TRPG)や、バーチャル投資などのサークル活動を実施しています。

3.生徒が仲間を作り何かチャレンジできる場所

同世代とのつながりを得た生徒たちへは「挑戦できる場所」も用意します。

塾内イベントなどの企画を通して生徒たちは「自分が誰かと協力し、成功できた!」という自信を得ていきます。

いまは新聞部や修学旅行計画班などがオンラインで活動中です。

ビーンズに来る生徒たちは不登校であるないに関わらず、色々な悩みや課題を抱えていますが、“同世代との成功体験こそ生徒の悩みを癒す”と感じています。

まとめると、ビーンズの居場所ではリラックスして1人の時間を過ごす子もいれば、自分に合うコミュニティを選んで遊ぶ子もいます。

中学生・高校生の生徒たちそれぞれが、思い思いの時間を過ごすなかで、「安心でき」、「同世代とゆるくつながり」、「仲間とチャレンジできる」経験を得られる。

これがビーンズの「居場所」が存在する意義だと考えています。

長澤:ふむふむ、なるほど…。落ち着ける場所、同世代と遊べる場所として機能する一方で、何かに挑戦したいと思えば、挑戦できる。そんな自由な場所なんですね。

居場所を作ろうと思ったきっかけは「学習指導×個別指導」の限界

Q.「居場所」を作ろうとしたきっかけは?

塚﨑「居場所」を作ろうとしたきっかけは、移転前の高田馬場教室での経験があります。

ビーンズは2019年1月に高田馬場教室から飯田橋教室に移転したのですが、高田馬場教室の時は、個別指導と学習支援をメインに行っていました。

その当時の僕は

「まず、個別指導の中で生徒と講師との間で信頼関係が生まれ、進路について考えられるようになっていく。」

「次に、学習にも前向きになり、自分にフィットする高校や大学に進学することができる。」

この一連の流れで生徒の状態が良くなっていくというストーリーを描いていました。

長澤:ふむふむ、なるほど…。たしかに、僕らも高田馬場教室の時は、個別指導で進路指導と学習のサポートというのがサービスの中心でしたよね。

塚﨑:でも、この方針だと、なかなか状況が良くならない生徒たちもいました。

例えば、

「講師と信頼関係は築けたんだけど、進路について考えることができない」

「自分の将来を考えるとツラい」

「自分の将来から逆算して頑張れって言われると、もっとツラい」

といった生徒たちの存在です。

要は「自分事」になると、すごくツラくなってしまうということです。

このような子たちは、勉強しようとはするんだけど、ちょっと難しい問題とかがあると勉強を続けられないとか、宿題ができないってなった時に、その「できない自分に耐えられない」という状態でした。

このようなストレス耐性が少ないの要因の一つとして、学校や塾といった同世代が集まる空間・環境で、自分は同世代から受け入れられなかったっていう「欠落感」や、失敗体験ばかりしていることによる「自分には価値がない。だから頑張っても無駄」という刷り込みがあるんじゃないかと考え始めました。

また状況改善が早い生徒たちの共通項として「同世代との(ちょっとした)成功体験」をしているということも見えてきました。

(ビーンズでは、同世代との成功体験、またはそれへ向かって頑張る過程そのものを「青春」と呼んでいます)

ビーンズは“学習支援”塾としてスタートしたのですが、途中で生徒へ“学習支援”をする前に、必要な前提があるんじゃないか……と思うようになったのです。

長澤:ふむふむ、なるほど…。

たしかに、中学生・高校生たちと付き合う中で、みんな勉強する以前の悩みを抱えて身動きが取れなくなっているなと感じました。

学習サポートをするまえにやることがあるなと思いましたね。

塚﨑:ビーンズは昔から「進路選び」に力を入れていて、生徒たちと「自分が何をやりたいのか」や「どのような進路だと楽しくなりそうなのか」を一緒になって考えていく授業しスタイルをとってるんだけど……

長澤:ふむふむ、なるほど…。たしかに、塚﨑さんが開発されたワークシートがたくさんあって、チャレンジスクール対策授業や大学の推薦入試対策で使うイメージですよね。

(ワークシートの一例です)

塚﨑:そうだね。でも、今ビーンズで多いのは「自分がなにをやりたいのかを考えるのもツラい」という、中学生・高校生の生徒たちです。

それがどれくらいツラいかっていうと「考え始めたら寝込んでしまう」ぐらいツラいと。

(これは、ビーンズの生徒たちの限らない問題だと思っています。以下の記事もご覧ください)

この状態だと、いくらマンツーマンで授業しても、なかなか状況はよくならない。

だって、進路を考えること自体がツラいんだから。

無理に考えさせようとすると、逃げちゃうし、ツラいことを無理やりやらせるのってどうなの?と。

長澤:ふむふむ、なるほど…。たしかに生徒たちは進路という「自分事」を考えろ!と突きつけられるとツラくなるし、その状態で模試など「近い将来」へ向けて頑張れ!って言われるともっとツラくなってしまいますよね。

宿題を出すと「不登塾」になるのも、「模試に行けない」のも、ビーンズのあるあるでしたね。

塚﨑:それが、「居場所」で他の生徒や(インターン)のみんなとゆるく遊んだり、企画に参加したりして一緒に過ごすなかで、生徒たちが自分の強みや、興味のあることが徐々に分かってきて、心境に変化が生まれているように感じます。

あと「居場所」をつくろうと思ったのは、勉強(が原因)で塾に来られなくなった生徒たちの存在が大きいかなと思います。

「勉強ができない、宿題もできない、課題がこなせない、だから塾(ビーンズ)へ行く意味がない」

と思い詰めて、塾へ来づらくなってしまう生徒たちと僕らが関わりを持ち続けるために、

生徒たちが「進路に向かって頑張ることや勉強以外でも、塾へ行こうと思える回路」を作る

というのが「居場所」を作ろうと思った理由ひとつですね。

長澤:ふむふむ、なるほど…。たしかに、勉強が嫌になって塾へ来られなくなった生徒たちを見て、僕も生徒たちが勉強以外の「何か」を目的に塾に来てもらえるような仕組みが必要だなって思いました。

塚﨑:忘れちゃいけないのが「居場所を作ってほしい」と、生徒たちからの要望があったことも、大きなきっかけだったなと。

子どもたちは「中学生・高校生の同世代と一緒に何かしたい」というニーズを強く持っていたし、「もっと塾でリラックスできたらいいのに…」という言葉も多くあったよね。

同様に保護者様からも、不登校のお子さんが「家に1人でいる時間が不安だ」との声もいただいてました。

より具体的には「自分も家にいないし、子どもが1人で家にいる状態よりは、何か居場所みたいな場所があればいい。それが既存の施設ではなかなかフィットしないので、どうにかできませんか?」という声ですね。

長澤:ふむふむ、なるほど…。 まとめると、元々、学習支援×個別指導がメインのビーンズに「居場所」がうまれたのは、生徒たちのニーズや保護者さまからの要望から…だったのですね。

今回はここまでです!

次回、「居場所」での子どもたちの変化……"ゆるくなって、つながりはじめて、なにかやりだす!"についてお話しします!

(次の記事はこちらです~)

ビーンズのインターン活動に興味を持った方へ

ビーンズでは「居場所」で生徒と一緒に企画をつくっていくインターンを募集しています。

さまざまな背景をもった、悩める10代が安心できる“居場所”をつくり、挑戦に伴走していく、ビーンズのインターン活動。

悩める10代が安心できる居場所・彼らにとって社会の入口となる場所を僕らとつくりませんか。

悩める10代との接し方から、企画づくり、子どもの企画の伴走方法まで、メンターがしっかりお伝えします。

ビーンズのインターン選考では一次面接に「エントリー面談制」を採用しています。

※詳しくはこちらの動画をご覧ください

ビーンズの「エントリー面談」は、面接というより応募者の方に対してのキャリア相談といった方が近いかもしれません。

応募者の方の強みや向いてる方向性を一緒に考え、成長の方向性がビーンズの活動と合致すれば良いなというテンション感で行っていきます。

そのため、あまり気負わずリラックスしてご参加いただければと思います。

具体的には以下のようなテーマでお話しを聞いていきます。

・みなさんの生まれてから高校までのストーリー

・大学生活でやっていること

・キャリアや大学生活全体への不安・もやもや

・ビーンズのインターンのエントリー面談にチャレンジしてみようと思った背景

次にエントリー面談を受ける際のコツについても説明しますね!

エントリー面談を受ける際のコツはズバリ、

「無理して論理的に分かりやすく説明しようとしないこと」

「とりとめなく もしくは ポツリポツリと話すこと」

です!

キレイな志望理由であったり、論理的な説明などは一切必要ありません!

みなさんの「とりとめがなくても自分らしさが出た話」を元に、

・ビーンズの活動が将来のみなさんのためになるかどうか

・あなたにとって、大学時代にどのような活動をすれば良いのか

といったことをお伝えできればと思います。

一応、「選考」なので、通過か否かという結果は出てしまいます。

しかし、通過されなかった方からも感謝・満足の声をもらっているほどです。

ですから、仮に通過できなかったとしても、ご自身のキャリアを考えるうえで、絶対に意義のある時間になると思います。

ぜひ気軽に応募してください!

あと、最後に1点だけお願いです!

ビーンズのキャパの都合上、応募いただいた全ての方にエントリー面談ができるわけではありません。

ですから、書類選考の段階で不通過となることもあり得ます。

本当に申し訳ありません!

ただ、頑張って書いていただいた方ほど通過する可能性が高いので、今のあなたにできる範囲で一生懸命書いてもらえればと思います。

もし、ビーンズのインターン/プロボノ活動に興味もたれた方は、まずはこちらから採用情報をご覧になってみてくださいね。

そもそもビーンズって何を目指しているチームなの?という方は……

ビーンズのインターン/プロボノについてもっと知りたい!という方は……