インターン卒業インタビュー! 瀬戸さんにビーンズのインターン活動の感想をお聞きします

先日、ビーンズのインターン・瀬戸さんが、卒業されました。短い期間ではありましたが、濃密な時間をビーンズで過ごしてくれました。

今回は、そんな瀬戸さんに、ビーンズのインターン活動の感想をお伺いしました。

これからビーンズのインターンに参加してみたいなと考えている方、ぜひ参考にしてみてください!

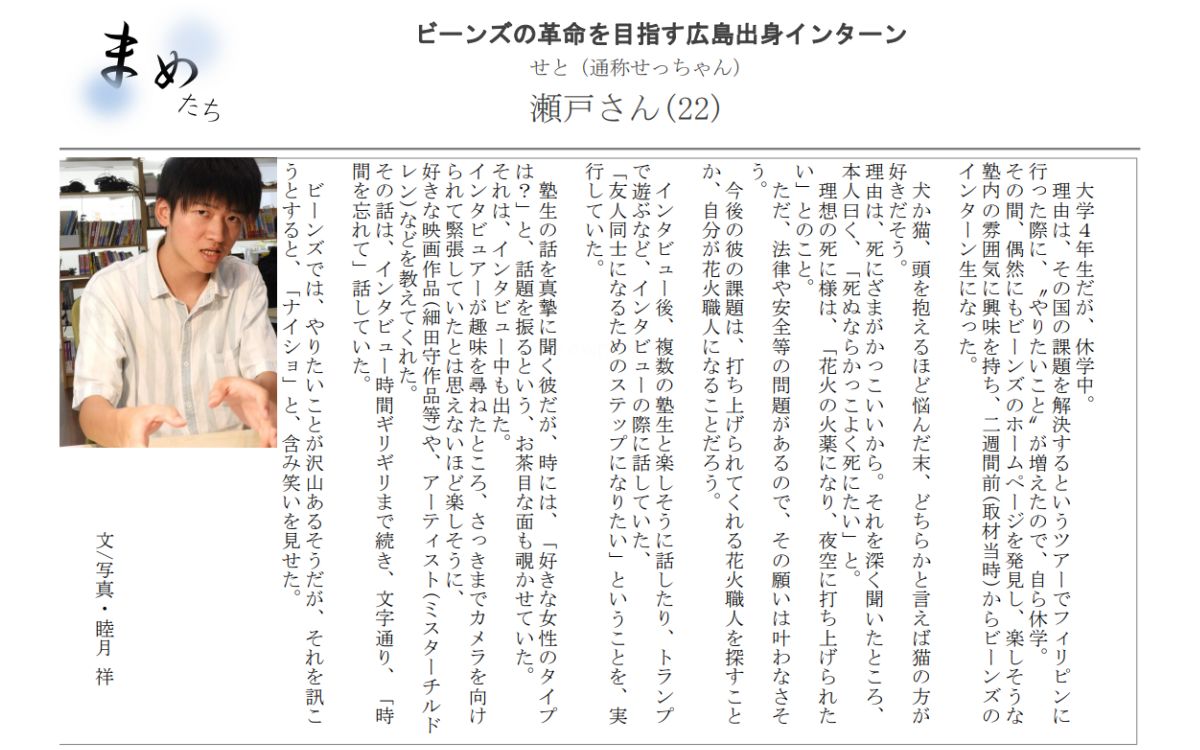

【瀬戸響さんのプロフィール概要】

学歴・経歴:広島大学 総合科学部

趣味・特技:ドラム

SNS・ビーンズ以外の参加団体など:同時期にインターンとして a.school で活動

もくじ

インターン卒業インタビュー! 瀬戸さんにインターン活動の感想を聞きます

――ビーンズのインターンに参加した理由について教えてください

ビーンズのインターンに参加したそもそもの理由は、自分の中高時代の原体験にあります。

中学、高校の頃の自分は、適当に部活をこなし、自分から何かに挑戦することがない、自己効力感が低い人間でした。

自己効力感とは、何かに挑戦するときに「きっとうまくやれる!」と思える感覚のことです。

運動ができるわけでも、コミュニケーションが得意なわけでもない。

「自分が何かをやっても失敗するだけ…」今思えば自分でも笑ってしまうくらいネガティブな思考でした。

ところが、大学に入り、先輩の後押しもあって自分のやりたかったドラムに挑戦したり、友人の紹介で行ってみたいと思っていた海外に行ってみたり、自分なりに挑戦をするようになりました。

またその活動の中で、多様な出会いを経験することができ、人によっていろんな視点を持って行動していることを肌で知りました。

良い出会いに刺激されて、また新しい挑戦を始め、そこでまた新たな出会いがある……

このグッドサイクルにはいると人生が100倍くらい楽しいものになったんです。

自分が「やりたい!」と思うことに次々と挑戦していく感覚を得られ、日々がとても充実したものになりました。

一方で、こんな思いも生まれてきました。

「中学、高校時代のあの毎日は、もったいなかったな…。」

消極的で、挑戦しない言い訳ばかりしていた中学・高校時代を思い出し、悔しい気持ちになりました。

それと同時に、「自分の周囲の友人にもそういう人は多い」とも思い返しました。

また、地元の塾で働いていたときも、「この子、潜在能力高いのに、もったいないな」と思うことがよくありました。

最初は「絶対に楽しいのに、どうして主体的な行動をしないんだろう?」と思っていました。

しかし、経験を積んでいく中で「かつての自分と同じように、主体的になれない理由があるんだ」と感じるようになりました。

そんな中で、自分でやりたいことを見つけて、それに取り組めるような子どもを増やすにはどうすればいいのか。

子どもが「自分にもやれるんだ」という自己効力感を持つにはどうすればいいのかを考えるようになりました。

そういった経緯で、中学生・高校生の自己効力感を上げることに貢献したい。そのための教育がしたいという思いが高まり、何か面白いことをやっている団体はないかな~と探していて、見つけたのがビーンズでした。

――特にビーンズの何に惹かれましたか?

「学び治しの授業」というコンセプトと、「エンカレ」「青春ラボ」など科目勉強だけでなくキャリア教育や居場所について、とてもユニークな取り組みをしているところに惹かれました。

その取り組みを自分の目で見て、自分の将来の活動に活かしたいと思いました。

――広島から参加されていたんですよね?

はい。広島大学在籍なので……面接は全てオンラインで行いました。採用後、すぐ東京へむかいました(笑)

そして、秋になるとすぐ海外プログラムに参加することが決まっていたので、短期決戦で朝からずっとビーンズに居続けました(笑)

インターン活動での取り組み

――ビーンズのインターンでの取り組みについて教えてください

私がやったことは、生徒とおしゃべりしながら関係性を築き、生徒が取り組むプロジェクト/企画に伴走をしたことです。

カッコイイことをやろうとしても、ビーンズでは生徒に信頼してもらわないと何も始まりません。

ですから、参加した最初はとにかく生徒と雑談をしました。

生徒はそれぞれ好きな趣味がある場合が多いので、それをたくさん聞いて、一緒に面白がることを心がけました。

雑談を続けていると、生徒の方から「今進路のことでちょっと悩んでて…」と相談してくれるようになります。

そこから生徒にとって深い話もできるようになります。ビーンズでは雑談をして信頼関係を築いていくのは、とても重要だと思いました。

生徒のチャレンジへ伴走

――雑談して信頼関係を築いた後は、何をしましたか?

信頼関係が築けてきたら、生徒の新たなチャレンジに伴走しました。

1人の生徒とは、撮った写真を写真展に応募するというチャレンジをしました。この生徒はもともと写真が得意な子でした。

とっても素敵な写真を撮る生徒で、その生徒の撮った写真は塾内で大好評でした。

塾の中では写真をみんなに見せられるけど、外には出したくないと内気でもありました。

しかし、本当の意味での自信をつけるためには、塾の外で、社会から認められる必要があると考え、「一緒にチャレンジしてみない?」と提案しました。

生徒が嫌がったら、すぐやめようと思っていましたが、意外にも提案にのってくれました。

初めて塾の外に自分のアウトプットを出すということで、途中、不安な様子も見られました。

ここで焦らず、一緒に立ち止まって、一緒に考え、一緒に悩み、一緒に今の気持ちを確認しながら進めることで、最終的には応募することができました。

別の生徒とは、その生徒が塾の中で挑戦したいことを、アイデア出しから遂行までの取り組みを一緒に進めました。

その結果、今までは「自分の作ったものを人に見せたくない!」と発言していた生徒が、自分で企画しはじめました。

自ら企画のチラシを作成し、他の生徒に声をかけ、周りを巻き込んでいきました。

以降は、自分で何かを発信するということに恐怖を感じることがなくなり、今も次のチャレンジを塾内で進めています。

生徒のプロジェクトのメンター

――生徒たち、すごい変化ですね

本当にそう思います。

そして、生徒個々人のチャレンジの伴走に並行して、私は、ビーンズ学級会という生徒のチームで1つの企画を進めていくプロジェクト(※コロナウイルスの影響で現在は活動停止中)のメンターとしても活動していました。

生徒が居場所に集まるためには、集まるための大義名分として「企画づくり」が必要です。

ビーンズの中で元気になった生徒たちが取り組んでいる企画が”学級会”でした。

とはいえ、いきなり「はい~ じゃぁ企画へ向けて議題を切っていきましょうかね~」と言っても生徒は離れていってしまいます(笑)

ここでも、まずは他人事の雑談から入り、ある程度、生徒の輪に入れたら、生徒同士のミーティングのファシリテーションを行いました。

その際あくまで企画を進める主体は生徒であるので、生徒がつまずいたときにアドバイスをする生徒が主体性を発揮できるような枠組みを用意し、フォローすることを心がけました。

活動で越えた「課題・カベ」

――ビーンズのインターン活動での感じた課題やカベってありますか?

もちろんあります。例えば、学級会のメンターという立ち位置で生徒と関わっている時に、どこまで自分が関われば生徒が主体的に動けるのかわからなくなることがありました。

生徒に任せすぎると、なかなか議論が前に進まず、行き詰ってしまい、生徒たちのやる気がなくなっていってしまいます。

一方で、大人の自分が関わりすぎると、生徒は自分で発案して議論を進めていくことをやめてしまいます。

その間の絶妙なラインがとても難しいのです。これには悩みました。

トライ&エラーを繰り返し、ビーンズのマニュアルを読み返し、何かトラブルがあればメンターや担任スタッフへ相談する中で、

「ここでこういう声掛けをするべきだな」とか、

「ここでこういうツールがあることを紹介したらどうかな」など、

生徒の主体性を損なわないながらも、放置しないファシリテーションが身についていったと思います。

――越えられない壁ってありましたか?

難しかったのが「居場所」に馴染みきれていない生徒たちに対するアプローチです。

なかなか生徒との信頼関係を築くことができず、居場所に定着してもらえずに悔しい想いをしました。

この「居場所」に馴染みきれていない生徒たちの問題は本当にむつかしくて。

そういった生徒たちを一人ずつサポートして青春経験をさせているビーンズはすごいなと感じました。

インターンで印象に残っている瞬間

――ビーンズのインターン活動で印象に残っている瞬間について教えてください

伴走した生徒たちが、それぞれのチャレンジを終えて、晴れやかな顔をしていた場面がとても印象に残っています。

今までにそういった環境になかっただけで、きっかけさえあれば、どんな子でも能力を発揮できるんだと心から思いました。

短い間であっても、自分が伴走することで、変化が見られたことがとても嬉しかったです。

今後の自分の教育に対するキーワードは「子どもへのスモールステップな伴走」になる予感がしています。

ビーンズという場の中でチャレンジすることで、子どもたちの自己効力感が上がり、子どもたちがビーンズの外に出ても主体的に行動できるようになるのではないかと思います。

瀬戸さんからのメッセージ

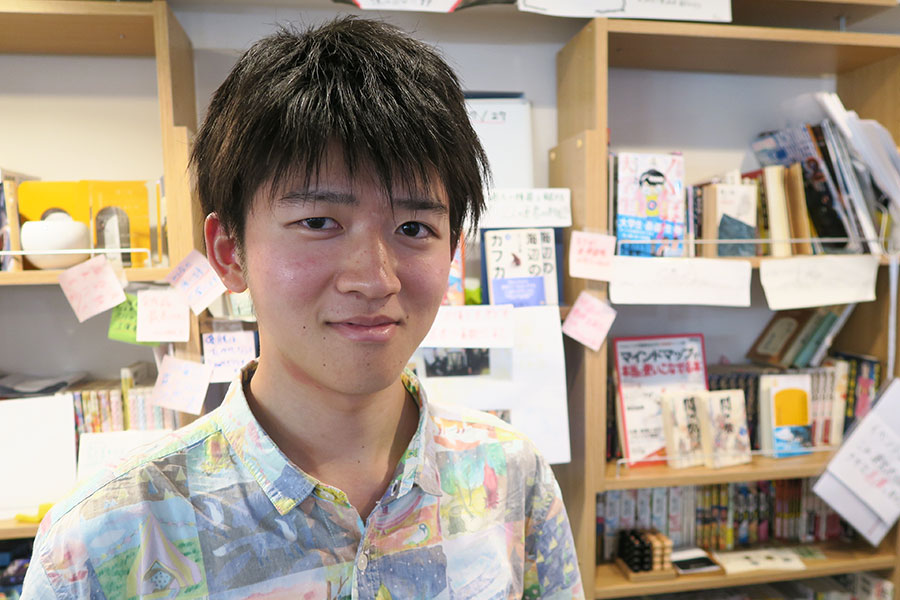

生徒主催のお別れ会での一枚。みんな、ありがとう!

生徒主催のお別れ会での一枚。みんな、ありがとう!

ビーンズの良さ

ビーンズの良さは「否定されないこと」「挑戦をした子はそれだけでとことんほめられること」だと思います。

だからこそ、誰にとっても居心地の良い空間になっています。そして挑戦が自然と生まれてくる環境なのだと思います。

今、いろんな生徒が新たな挑戦をし、それに他の子が影響を受けて挑戦するという、”チャレンジの循環”が生まれ始めていると感じました。

この流れがゆるやかに続いていってほしいと強く思います。

ビーンズにどんな場所になってほしいか

ビーンズが生徒たちにとって「社会とつながる練習をし、自信をつけていける場所」になればいいなと思っています。

ビーンズには既に居場所機能があり、生徒同士のコミュニティもできています。

しかし、同世代と話したいのに、なかなかそこに入っていけない生徒もいます。

そこで、インターンが生徒と生徒の間に立って、生徒同士をつないでいきます。(ビーンズでは「ブリッジ」と言います)

生徒が挑戦しようとしたら、インターンやプロボノが伴走します。悩んだり立ち止まったら、話をじっくり聞きます。

こういう積み重ねの中で、生徒たちが「社会とつながる」感覚を得ていくといいなと感じます。

子どもたちへのメッセージ

無理して参加する必要もないけど、参加してくれたらしっかりと受け入れる…… そんなゆるやかで、でも、しっかりとしたつながりがビーンズにはあります。

興味がわいたら、まずは遊びに行く感覚で見学してみてください。きっと気に入ると思いますよ!

追記… 生徒が新聞をつくりました

生徒に大人気の瀬戸さんをビーンズの生徒たちが新聞にしました!その様子がコチラ……!

未来のインターンに一言

まだ始まったばかりの「居場所」だからこそ、自分で作り上げていける部分も多く、やりがいはすごくありました。

居場所以外でも、代表をはじめとするスタッフ皆さん、他のインターン生、社会人プロボノとの関わりは刺激的で、とても濃密な時間を過ごすことができました(笑)

ビーンズ、これからますます面白くなっていくと思うので、ぜひビーンズのインターンにチャレンジしてみてください!

ビーンズのインターン活動に興味を持った方へ

ビーンズのインターン選考では一次面接に「エントリー面談制」を採用しています。

※詳しくはこちらの動画をご覧ください

ビーンズの「エントリー面談」は、面接というより応募者の方に対してのキャリア相談といった方が近いかもしれません。

応募者の方の強みや向いてる方向性を一緒に考え、成長の方向性がビーンズの活動と合致すれば良いなというテンション感で行っていきます。

そのため、あまり気負わずリラックスしてご参加いただければと思います。

具体的には以下のようなテーマでお話しを聞いていきます。

・みなさんの生まれてから高校までのストーリー

・大学生活でやっていること

・キャリアや大学生活全体への不安・もやもや

・ビーンズのインターンのエントリー面談にチャレンジしてみようと思った背景

次にエントリー面談を受ける際のコツについても説明しますね!

エントリー面談を受ける際のコツはズバリ、

「無理して論理的に分かりやすく説明しようとしないこと」

「とりとめなく もしくは ポツリポツリと話すこと」

です!

キレイな志望理由であったり、論理的な説明などは一切必要ありません!

みなさんの「とりとめがなくても自分らしさが出た話」を元に、

・ビーンズの活動が将来のみなさんのためになるかどうか

・あなたにとって、大学時代にどのような活動をすれば良いのか

といったことをお伝えできればと思います。

一応、「選考」なので、通過か否かという結果は出てしまいます。

しかし、通過されなかった方からも感謝・満足の声をもらっているほどです。

ですから、仮に通過できなかったとしても、ご自身のキャリアを考えるうえで、絶対に意義のある時間になると思います。

ぜひ気軽に応募してくださいね!

あと、最後に1点だけお願いです!

ビーンズのキャパの都合上、応募いただいた全ての方にエントリー面談ができるわけではありません。

ですから、書類選考の段階で不通過となることもあり得ます。本当に申し訳ありません!

ただ、頑張って書いていただいた方ほど通過する可能性が高いので、今のあなたにできる範囲で一生懸命書いてもらえればと思います。

もし、ビーンズのインターン/プロボノ活動に興味もたれた方は、まずはこちらから採用情報をご覧になってみてくださいね。

そもそもビーンズって何を目指しているチームなの?という方は……

ビーンズのインターン/プロボノについてもっと知りたい!という方は……