【ビーンズ流】チャレンジスクール 作文のコツ 自宅でできるポイントまとめ

もくじ

【ビーンズ流】チャレンジスクール 作文のコツ 自宅でできるポイントまとめ

チャレンジスクール受験生の入塾お申込みを若干名受付中!

(料金はコチラ)

(ご入塾のご相談はコチラからお申込みください)

チャレンジスクール入試で過去に実際に聞かれた質問集はコチラ

チャレンジスクールの受験では、「志願申告書・作文・面接」の総合点で合否が決まります。

そのうち近年、配点が上がっているのが「作文」です。

本記事では、ビーンズの塾長・長澤がビーンズで指導している作文対策のコツのうち、ご家庭でもできるポイントに絞って紹介していきますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

長澤 啓

長澤 啓 NAGASAWA KEI 塾長/副代表 東京大学 経済学部経営学科卒。大学生時代からの現場経験を活かして「悩める10代」のサポート方法を「ビーンズメソッド」として体系化する…

作文指導のタイミング

チャレンジスクール受験生の多くは、作文に不安を抱えています。そのため、早く作文の練習をしたがる傾向にあります。

しかし、「作文に書くネタ考えること」と「文章を書くこと」を同時にすすめるのは、子どもたちにとって非常に難しいことなのです。

まして、チャレンジスクールの作文の問題内容は、大人から見ても難しい内容です。

ですからビーンズでは、チャレンジスクールの作文対策は一番最後に取り組むものとしています。

順番としては「志願申告書の執筆⇒面接でどんな質疑応答をするかの台本作り⇒最後に作文対策」という流れで指導しています。

この順番である理由は「志願申告書」と「面接台本」で考えた内容は、どちらも共通して、作文対策に使えるためです。

また、ビーンズでは、チャレンジスクールは作文考査で以下"三つの事柄"について評価していると考えています。

子どもが「①自分の将来を主体的に考える」ための補助線・助走として、(以下STEP1と2の)志願申告書を先に書き、そして面接内容を考えておくことが効果的だと考えています。

以下のSTEPを踏むことで効率よく作文対策を含めたチャレンジスクール対策を進めることができます。

作文を書く前に、志願申告書執筆

作文を書く前に、志願申告書を執筆します。

まずは志願申告書の内容づくりです。子どもの過去や目指す将来についてを志願申告書の構成に沿ってまとめます。

志願申告書には

〇逆境→努力→(過去/未来の)成功

〇3つの問いの答え

「自分はどんな人間か」

「将来何をしたいのか」

「なぜ、この学校に行きたいのか」

の要素を入れて書いていきます。

そうすることで、志願申告書の内容に"説得力"を持たせることができます。

面接台本を作成する

志願申告書の次に、面接台本を(構成メモの段階まででもいいので)作り出します。

面接台本の内容には、志願申告書作成の過程で棚卸しした自分の経験や考えを基にしてできた

〇逆境→努力→(過去/未来の)成功

〇3つの問いの答え

の要素を入れていきます。

そして、

「質問の答えに軸が通っているか」

「それぞれの答えに矛盾がないか」

をチェックしながらつくっていきます。

作文課題の答えを導き出す

志願申告書と面接準備で明らかになった

〇逆境→努力→(過去/未来の)成功

〇3つの問いの答え

を軸にして、作文課題の答えを書いていく練習をスタートします。

作文練習の最初はチャレンジスクール各校の過去問チェック!学校ごとの出題傾向をつかもう!

では、STEP3の作文練習では何から始めるといいのでしょうか。

答えはズバリ「最初はチャレンジスクール各校の過去問チェックから」です!

作文はチャレンジスクール各校ごとにそれぞれ独自の設問が出題されており、学校ごとの出題傾向は明確にあります。

(毎年同じ設問ではないものの)内容が似通った問題が毎年出題されています。

内容の傾向としては、社会の現象・出来事・ニュース・偉人の言葉・文章などを解釈させた上で、「自分はどんな未来に向けて、どのように高校生活を送りたいのか?」と自分の意見を書かせるものが多いです。

実際に過去問を見てましょう。

作文検査 過去問

「Kites rise highest against the wind - not with it.

(たこが一番高く上がるのは、風に向かっている時である。風に流されている時ではない。)

英国元首相 ウィンストン・チャーチル」ということばについて、

・このことばがどのような内容を表現しているのかをあなたなりに考えて説明したうえで、

・あなたの経験や今後の展望に触れながら、このことばから考えたことを600字程度で述べなさい。

引用:東京都立世田谷泉高等学校 平成29年度過去問

厚生労働省が実施している「新規学卒者の就職離職状況調査」によると、三年以内離職率は年度によって多少の差はありますが、大卒者は約三割、高卒者は約四割です。

約三割の大卒者と約四割の高卒者が三年以内に離職してしまうのはなぜなのか、あなたの考えを述べなさい。

また、このことを踏まえて、社会に出る前に高校生活で身に付けておくべきものは何だと考えますか。

そして、それを身に付けるためにどのような高校生活を送りたいと思いますか。

引用:東京都立大江戸高等学校 平成29年度過去問

同じチャレンジスクールといっても、学校ごとに作文の問題の特徴が違うことがお分かりいただけたでしょうか。

学校ごとに問題の特徴が違うので、自分が受けるチャレンジスクールの作文の過去問は複数年度分チェックしておき、その傾向を事前に掴んでおくことが大事です。

この方針は、子どもが作文を書くのにアレルギーがある際も同じです!

最初はとにかく、複数年の過去問の問題文(お題)読むことのみに専念しましょう。

作文で問われるのは、「前向きに高校生活をイメージできているか」と「国語力」

チャレンジスクールの作文課題は、社会の現象・出来事・ニュース・偉人の言葉・文章などを解釈させた上で、〝自分はどんな未来に向けて、どのように高校生活を送りたいのか〟を書かせるものが多いと申し上げました。

これはつまり、受験生自身が持つ主体性と、国語力の両者が問われるということです。

どのチャレンジスクールの入試でも、「志望申告書」「面接」「作文」の3つを総合的に見て、

「この生徒は高校に通い続けて卒業できるか」

「高校生活を主体的に過ごし周りの生徒に良い影響を与えるか」

ということを見ています。

ですから、受験生が高校生活を具体的かつ前向きにイメージできているかがポイントとなります。

たとえば、平成31年度の稔ヶ丘高校の問題は以下のような内容となっています。

例文 学校を卒業して、社会に出ると、毎日が本当にわからないことだらけです。どんなふうに仕事をすればよいのか、将来の人生設計をどうすればよいのか。悩みは尽きません。

筋道を考えてよく計画をし、行動しようとしても、作戦どおりにいかないことが、しょっちゅうです。そもそも作戦や戦略を立てて何かをすることが成功するのは、社会の仕組みやルールがよく整備されていて、その中身を完璧に理解できているときだけです。でも社会はそれほど完璧ではない。筋道を立てようとしても、立てようがないのです。

だとすれば、よくわからない社会を毎日生きる上で、もっとも大切なことはなにか。それは「わからない」ということで、簡単にあきらめないことです。逃げ出さないことです。「わからない」から不安だとか、つまらないと思わない。むしろ「わからない」からおもしろいと思えるかどうかです。

(玄田有史「希望のつくり方」岩波書店より)問題 囲みの文章を読み、あなたはどのように考えますか。またそのことをふまえて、稔ヶ丘高校でどのような高校生活を送りたいと考えますか。501字以上600字以内で具体的に述べなさい。

この作文問題で求められていることもまた

「前向きに高校生活をイメージできているか」と「国語力」です。

まず求められているのは、提示された文章を読解し、文章のテーマを理解し、そのうえで自分の意見を考えて書くこと…つまり国語力です。

その際、自分の高校生活のイメージを結びつけて書き進めていくことが求められています。

これは、大人であっても非常に難しい内容です。

また、自分が将来や高校生活にどのような目標を持っていて、どのように頑張ろうと考えているのかを文章に盛り込むことも求められています。

つまり「前向きに高校生活をイメージできているか」も問われているのです。

志望校の理念や特徴を調べて、作文に織り込む!

チャレンジスクール各校には、それぞれ理念や特徴があります。

作文執筆時は、各校の理念や特徴についてうまく織り交ぜながら作文を書きあげることができると、良い評価に繋がります。

下記の項目は、そのまま志願申告書作成・面接対策にも繋がりますので、早めに調べておきましょう。

抑えておきたい受験校の情報

・教育目標

・期待する生徒像

・学校や生徒の特徴、特色

(チャレンジスクール各校で違いがあります)

・科目の内容

・専門科目の詳細

・制服の有無、特徴

・校則

・部活動の種類

・修学旅行の内容

・卒業した生徒の進路の特徴 など

ビーンズ流 チャレンジスクール作文練習法

作文練習の基本は「書き出す前に、全体の構成を考えること」

チャレンジスクール作文練習の際、ビーンズで大事にしているのは「先に全体の構成を考えて、それから原稿用紙に書き出していくこと」です。

チャレンジスクール側が作文考査で評価しているのは、

自分の将来を主体的に考えることができているか

自分の考えを構成だてて伝えられるか

でしたよね。

この内、自分の考えを構成だてて伝えられるか を達成するための「構成力」を伸ばす必要があります。

「構成力」を伸ばすために以下の手順で練習します。

作文構成メモを先に作る

作文を書く前に、構成づくりから実施します。

具体的には書きたい内容の構成を先にまとめてから、清書に移ることを徹底することです。

また作文の構成には以下の要素を入れて組み立てます。

〇逆境→努力→(過去/未来の)成功

〇3つの問いの答え

そうすることで、文章に"説得力"を持たせることができます。

作文構成メモをチェック

原稿用紙に書き始める前に作文構成メモをチェックします。

「本当にこの構成でストーリーが書けるのか」

「構成に矛盾や無理がないか」

をチェックします。

作文構成に沿って、原稿用紙に時間内に書ききる

50分以内に必ず規定文字(501文字以上600字以内/六本木高校は201~250字以内×2問)を書き上げるよう何度も練習します。

一番大切なのは文字数…作文考査は「ストレス耐性チェック」

最後のSTEP3について補足します。

繰り返しますが、チャレンジスクールの作文考査は中学生に対してかなり難しい内容の問題、そして600字という文字数を50分という短い制限時間に書き上げる作文試験です。

同じことを大学生、大人にやらせてみても、かなり苦戦する人が多いと思います。

このような難易度の高い作文考査でチャレンジスクール側は受験生の何を評価しようとしているのでしょうか。

チャレンジスクール側も「一般的な中学生の作文力が高いわけがなく、(しかも大江戸高校のような)難問を50分でまともに書けるわけはない」と分かっていると思います。それでも難問を短い時間でまとまった文字数を書かせる… このことからチャレンジスクール側の意図が透けて見えてきます。

つまり、チャレンジスクール側が作文考査で一番の評価しているポイントは受験生が難しい・見たこともない新奇性の高い内容の課題に対して、 あきらめずに50分という時間、集中力を持続させられるかどうかとではないかということです。

なぜ、チャレンジスクールはストレス耐性チェックをするのか

なぜ、チャレンジスクールは受験生のストレス耐性をチェックする必要があるのでしょうか。

その理由を推測してみます。

まず、チャレンジスクールは総合学科でかつ単位制です。

生徒が学ぶのは科目勉強だけではありません。

PC技能、アート、デザイン、ビジネス、職業体験といった中学まで身近でなかった新奇性の高い内容の単位を自分で選び、学び・体験して単位取得を目指します。

ですから、受験生が新奇性の高い物事に対して

「新しいものだけど、とりあえずやってみるか」

「よく分かんないけど、やりきろう!」

と思えるか…

つまり、新奇性へのストレス耐性や許容度をもっているかをチャレンジスクール側は作文考査で測っているのではないでしょうか。

言い換えると、チャレンジスクール側は受験生が新奇なものに出くわしたときのストレス耐性をどの程度持っているかどうかを測定するために、受験生に"敢えて大人でも苦労するような難問"を"まとまった文字数"で"短時間"で書くよう挑戦させていると考えられないでしょうか…

これが、「構成も大切だけど一番大切なのは文字数」の理由です。

ここ、すごく大切なポイントなので、ぜひ覚えておいてくださいね。

作文の構成を作る題材は「自分の将来の夢を書くこと」から

では、作文の構成を作る練習は、何を題材にして始めればいいのでしょうか?

もちろん、いきなり過去問のお題を読んで作文を練習する!のが王道です。

もう一つおすすめは「自分の将来の夢を書くこと」です。

理由を説明しますね。

作文も面接も志願申告書も「自分の将来について熱意を持ってアピールできる」ことが大切です。

自分がどういう将来を目指していて、高校はどのように頑張ろうと思っているのか、自分で文章を書き、他人へ伝えられるようにすることが面接も含めたチャレンジスクール対策の底上げにつながっていくからです。

とはいえ、いきなり「自分の将来の夢」を文章で書き進めることができる子どもはごくごく少数です。

ですので、最初は箇条書きレベルで将来・高校生活で何をやりたいかを書き進めていくことをおすすめしています。

ちゃんとした文章でなく、箇条書きレベルでも、どんどん書き溜めていくと、いざ文章を書く時や面接台本を作るときのネタに困らなくなります。

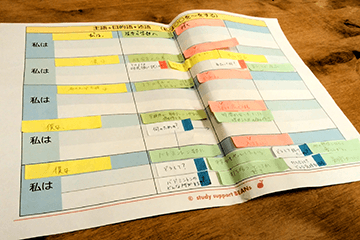

学習支援塾ビーンズの授業紹介 ~ 志願理由をSVで書いていくシート ~

本記事では学習支援塾ビーンズが取り組んでいる受験対策コンテンツの一つ「志望校への志願理由をSVで書いていくシート」について紹介します。 志願理由をSVで書いていくシートとは 「志願理由をSVで書いていくシート」は、その名 […]

ご家庭で練習する場合は、保護者さまがお子さまの意見を口述筆記(パソコンで打ち出していく)していくのもおすすめです!

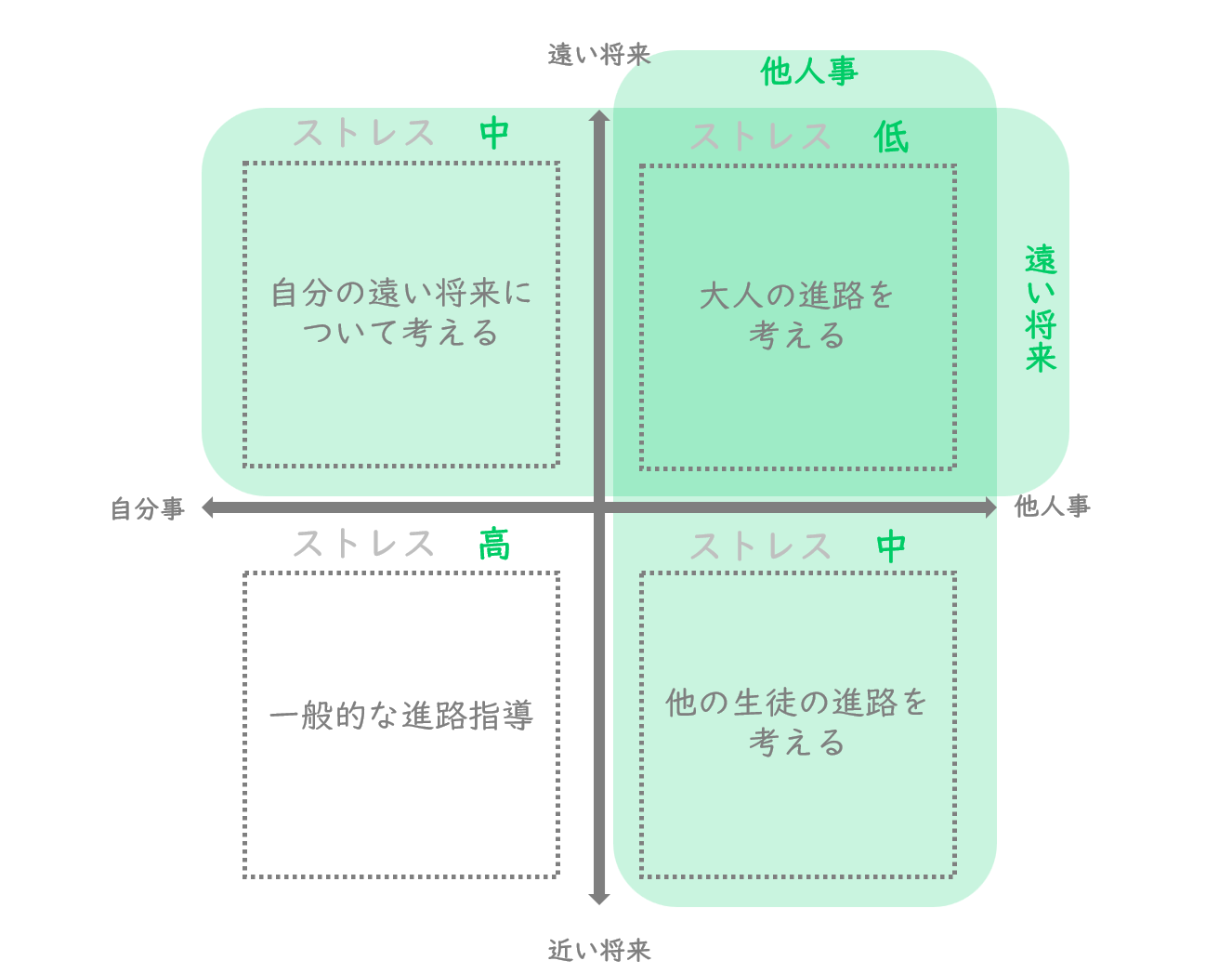

自分の将来について考えられない場合…「他人事」で「遠い将来」を「放言」させる

作文の構成を作る練習は過去問か「自分の将来の夢を書くこと」とお伝えしてきました。

しかし、「自分の将来について考えられない」…という子どももいます。

むしろ「自分の将来を考えるのが大変・つらい」※という子どものほうが多数派だと思います。

以下の記事もぜひご覧になってください。

では、どうすればいいのでしょうか。

構成を作る練習はチャレンジスクールの作文過去問でもできます。

しかし、先述のとおり作文も面接も志願申告書も「自分の将来について熱意を持ってアピールできる」ことが大切です。

ですから、遅かれ早かれ、子どもには「自分の将来の夢」について考え、言語化することに慣れてもらう必要があります。

「自分の将来について考えられない」子どもが「自分の将来の夢」について考え、言語化するのに慣れていくスモールステップは『「他人事」で「遠い将来」を「放言」させる』です。

自分の将来を考えるとつらくなってしまう子どもでも「他人事」や自分にとって「遠い将来」を、無責任に「放言」する分には緊張せずアイデアが出てくるようになります。

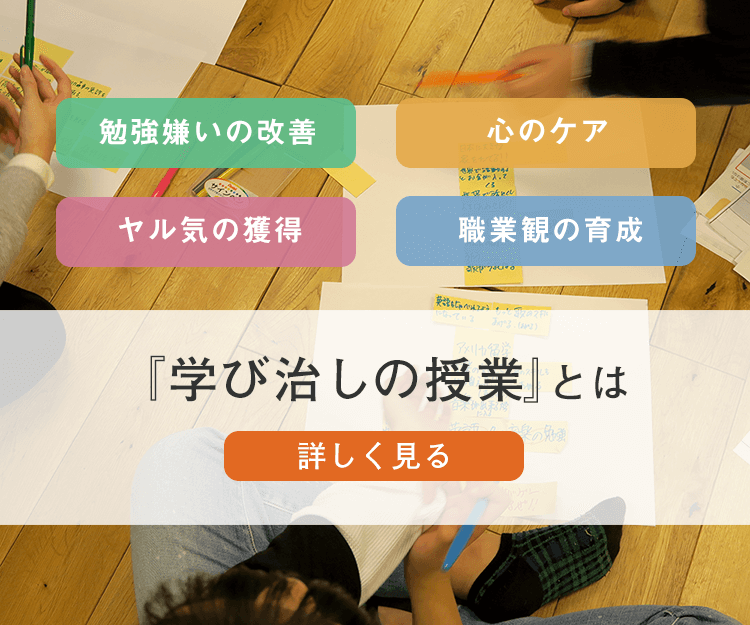

実際、ビーンズでは、子どもがビーンズの仲間(他人事)の遠い将来を考えて、放言する授業をやっていますが、いつも大盛り上がりです。

エンカレ授業の紹介「カコミライプレゼン」で仲間の進路を楽しく考えよう!

本記事では都立チャレンジスクールや大学の総合選抜(旧AO)入試を受験する予定の生徒たちを対象とした、面接・作文・小論文などにおいて必要な「論理的な考え方」を学ぶエンカレ授業の様子をお伝えします…

(上の写真のように)「どうすればビーンズの経営がうまくいくか」なんていう、子どもたちにとって超絶「他人事」のネタを出すと、(自分の将来を考えることには抵抗感を持っている子どもたちでも)真剣にビーンズの経営について考え、大放言してくれます(笑)

将来を考える際は「他人ごと」で「遠い将来」を「放言」させる」。

これはビーンズの進路指導の基本となる考えです。

詳しくは以下もご覧ください。

▼「他人事」「遠い将来」を考えることについて、ご家庭でできるコツをお伝えしています。

▼そもそも、なぜ子どもたちが自分の将来を考えることが大変なのかについては、こちらの記事で説明しています。

チャレンジスクール受験は、子どもが"自分の将来のことを考えられない状態"だと、かなりハードな試験です。

そのため、ビーンズの指導方針では、心のケア・自尊心の回復・不登校の悩みに折り合いをつけ、子ども本人がこれから自分の将来を前向きに考えられる状態にすることを優先しています。

「心のケア~自尊心の回復」について詳しくは、以下のチャレンジスクール全般の対策記事をご覧ください。

学習支援塾ビーンズの授業紹介 ~モヤモヤ解決ワーク~

こんにちは! 学習支援塾ビーンズです。 今日は学習支援塾ビーンズの授業でおこなうワークの一つ<モヤモヤ解決ワーク>について紹介していこうと思います。 モヤモヤとは? 学習支援塾ビーンズでは生徒が日々の生活の中で感じている […]

ビーンズが取り組むチャレンジスクール対策について 第3回「学習支援塾ビーンズの指導・対策とは」

学習支援塾ビーンズでは、進学対策の一つとして都立「チャレンジスクール」対策に取り組んでいます。 詳しくは、全3回にわたって連載する記事「学習支援塾ビーンズが取り組むチャレンジスクール対策について」で、ご案内しています。 […]

作文の細かいテクニック

チャレンジスクールの受験に関わらず、当塾が作文問題全般で指導している、細かいテクニックをご紹介します。

まとめ

ここまで、お疲れさまでした…今までの話をまとめましたので、ご覧ください!

・作文練習の時期は、志願申告書執筆と面接台本作成の後

・作文練習の最初は、学校ごとの出題傾向をつかむこと。また志望校の理念や特徴を調べて、作文に織り込めるようにする

・作文練習は基本は、本文を書き出す前に、全体の構成を考えること

・構成も大切だが、「一番大切なのは文字数」。これを理解して練習する

・作文の構成を作る題材として(過去問以外だと)自分の将来を考えることがおすすめ

・自分の将来を考えるのが苦手な子どもには「他人事」の「遠い将来」を「放言」させるところからスタート

さて。ここまで再三お伝えした通りチャレンジスクールの作文検査は大人がやっても苦労する内容・難易度です。

一般的な中学三年生の構成力や文章力で、一朝一夕ですぐに解けるようになる問題ではありません。

なるべく早めの準備・対策をするようにしましょう!

ビーンズの指導するチャレンジスクール受験対策

ビーンズが取り組む、チャレンジスクール対策全般を知りたい方は、こちらの記事も参考にして頂ければと思います!

▼学習支援塾ビーンズが取り組むチャレンジスクール対策について 記事まとめ

学習支援塾ビーンズが取り組むチャレンジスクール対策について 第1回「チャレンジスクールとは」

年々人気が高まっている、定時制、単位制、総合学科の都立高校、チャレンジスクール。 令和2年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況によると出願倍率は、港区の六本木高校で1.75 平均で1.41となっており、数字上でもその人気 […]

ビーンズが取り組むチャレンジスクール対策について 第2回「チャレンジスクールの入試内容とは」

学習支援塾ビーンズでは、進学対策の一つとして都立「チャレンジスクール」対策に取り組んでいます。 詳しくは、全3回にわたって連載する記事「学習支援塾ビーンズが取り組むチャレンジスクール対策について」で、ご案内しています。 […]

ビーンズが取り組むチャレンジスクール対策について 第3回「学習支援塾ビーンズの指導・対策とは」

学習支援塾ビーンズでは、進学対策の一つとして都立「チャレンジスクール」対策に取り組んでいます。 詳しくは、全3回にわたって連載する記事「学習支援塾ビーンズが取り組むチャレンジスクール対策について」で、ご案内しています。 […]