元生徒のボランティアが語る "やる気の源泉"を見つける方法/塾で子どもが名刺デザインを企画する理由

もくじ

元生徒のボランティアが語る "やる気の源泉"を見つける方法/塾で子どもが名刺デザインを企画する理由

2020年は新型コロナウイルス感染症の蔓延にともない、世界中が大混乱となった1年でした。

そのような中でもビーンズでは、オンラインで企画されたイベントが日々実施されています。

今回はオンライン企画の中で「代表の名刺をつくる会」をご紹介します。

本企画を開催したのは、元生徒で、ボランティアの“れおん”です。

なぜ、塾なのに「名刺づくり」なのか…。そこには、ビーンズの元生徒・れおんならではの理由がありました。

れおんは語ります。「名刺づくりには2つの理由がある」と。

そして、1つ目の理由は「コロナ禍でも、子どもが社会につながる回路をつくりたいから」とのこと。

去年のビーンズではこの時期、子どもたちの笑顔が教室にあふれていました。

ですが、新型コロナウイルスの流行から、ビーンズでは“通塾制限”を続け、2020年11月現在オンライン授業に切り替えています。

そうすると……

「風がそよぐ中でお肉を食べるBBQもない」

「スイカ割をした“夏の思い出”もない」

「夜の進路相談会もない」

今回、自分がイベントを企画するにあたって、生徒たちが家に居ながらにして、少しでも社会につながれるようなものにしたかったというのがあります。イベントのテーマが"名刺"というのも、社会へのつながりを求めた結果でした。

個別指導塾なのに、子どもたちの"居場所"がある理由

では、2つ目の理由はなんなのか?

もう一つ理由は、生徒が“やる気の源泉”を見つけるキッカケを作りたかったからです。

ビーンズには、進路のこと、将来のこと、未来のことを考えると、途端にしんどくなってしまい、通塾どころか、朝起きることさえ辛くなってしまう生徒が多く在籍しています。

実は私もそういう時期があったので、彼らの気持ちは痛いほどわかります。

そのような生徒たちに、将来のことや進路のことを無理やり考えさせても、ツラくなる一方です。

ビーンズが個別指導の学習指導塾という存在と並行して、子どもたちの"居場所づくり"に力を入れているのは、居場所で子どもが他の子どもたち僕のようなボランティアのみんなとゆるく遊んだり、企画に参加したりするなかで、自分の強みや興味のあることを徐々に気づき、心境に変化が生まれてくるからです。

ビーンズに“居場所”ができた経緯については、こちらの記事もご覧ください。

"やる気の源泉"を見つける方法

ビーンズっ子がハマってしまう、やる気が出ない“負のスパイラル”とは

私は、ビーンズの生徒たちが自分が興味のあること、未来のことを考えるとツラくなってしまうことの原因の一つに、彼らが世界中のすごい人と自分を比べてしまい、その比べた物事に対して、自分の中での要求水準が上がっていくことがあると考えています。

世界中には、自分と同年代ながら、驚くような功績を残している人がたくさんいます。

本来、会ったことすらない人達のことも、インターネットを介して詳しく知ることができる…(少なくともそう思える)

そんな同年代の人と自分を見て「この人はこんなにすごいのに、自分は何もできない...」と思ってしまう。

中学時代の私がまさにそうでした。

YouTubeで見た、マジック、ジャグリング、スケボー、燻製。

どれも一朝一夕で上達するものではありません。

しかし、YouTubeで見た人たちは簡単そうにやっている。

私も練習して、ちょっとできたことはあるのです。

ジャグリングもマジックも燻製も。

しかし、すでにすごい人を見ている私はちょっとできたくらいでは、胸を張って"これが私の趣味です!"と他人へ言うことができないのです。

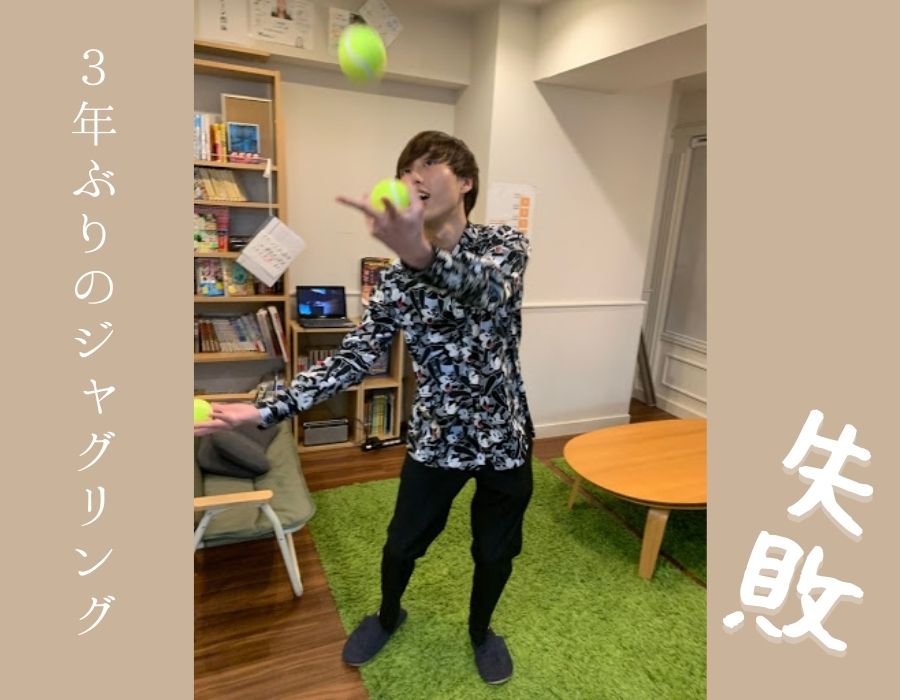

(3年ぶりにやって、全くできない れおん氏)

プライドが高くて、飽き性な私。

プライド高いから、ちょっとできたことを"できた!"と自ら認めることもできません。

そして飽き性であるがゆえに、自分が"できた!"と思うまで突き詰めることもできません。

そうして、自分は何もできないんだという劣等感を抱えたまま、何に対しても挑戦できない状態になってしまいました。

挑戦しようとしても、いきなり身の丈以上のことをやろうとする。そして失敗...。

そうすると、より劣等感が募っていく。そんな"負のスパイラル"が生まれます。

楽しいがうむ“やる気 正のスパイラル”

ただ私の場合、どんな場合でも、ゲームなら延々とやれました。当時、僕は不登校で運動もしてなかったので、無限の時間と体力をゲームへ注ぎ込みました。

まるで日本随一、1分間に83,058リットルの湧出量を誇る、別府温泉のように湧き出る時間と体力。

そんな「別府温泉ゲーマー」(東京生まれ東京育ち)だった私は、強い敵にどれだけボコボコにされても、友だちの方が自分より強くても、朝から晩まで湧出量83,058リットル/分。

ゲームであれば、混じりっけなしの"やる気の源泉"が湧き出て無限の時間と体力を使うことができました。

プライドが高く飽き性の私が、日本一の湧出量を誇っていた理由はたったひとつ。

楽しかったからです。

もちろん、敵に倒された時は悔しいし、友だちの方が上手だと実感してしまった時には、

一時的に、廃墟ビルだらけの温泉街くらいには落ち目になります。しかし苦労して敵を倒せたときはすごく楽しいし、上手な友だちに褒められたときには、いくつもの間欠泉からやる気の熱水が吹き出ます。

私の場合はゲームがやる気の源泉でしたが、他の人なら、他のことが"やる気の源泉"を掘り起こすキッカケになる思います。

ビーンズの他の子たちなら、(学校の歴史は嫌いだけど)歴史は大好き」という子もいますし、カメラを持って街へ出るのが趣味という子もいます。

「みんなに共通しているのは“やる気 正のスパイラル”に入っていることです」

これが“やる気 正のスパイラル”だ!

"やる気の源泉"を掘り当てる

⇓

"無限の時間と体力が噴出!"

⇓

"時間と体力が続く限り続ける"

⇓

(続けるから)"上達"する

⇓

上達すると気持ちいい

⇓

さらに時間と体力を投入できる

⇓

上達!

⇓

もっと気持ちイイッ!

⇓

さらに……(以下 略)

だから、負のスパイラルを打開するために、小さいことから挑戦してみる。つまらなかったら別のことをやってみる。楽しかったら続けてみる。その先にきっと私たちの夢や将来の進路が待っている……そう思っています。長々と話してしまいましたが、生徒の誰かにとって、楽しくて"やる気の源泉"になってくれればいいなーと思い、“代表の名刺をつくる会”を企画しました。

「楽しいことは"他人ごと"」が"やる気の源泉"を見つけるヒントになる

“ゲームをやりすぎて叱られる、叱られても続けてしまう”という光景は、誰もが一度見たことがあるもの。なぜ、子どもたちは叱られてもゲームを続けるのか。それはゲームが「楽しいこと」だからです。

私がビーンズの生徒であった頃、進路指導を受けている際に、他の生徒が乱入してきたことがあります。

私が進路選択で悩んでいることを彼らに説明すると、その乱入してきた生徒たちは「彼らも自分自身の進路選択で苦しんでいる当事者」にもかかわらず、喜々として

「この学校はどう?」

「そもそも、れおんって将来どうなるといいんだっけ?」

と矢継ぎ早に私へ提案してきました。

代表の塚﨑さんは、"他人ごとは楽しい"と言っています。

なぜ"他人ごとは楽しい"のでしょうか。

他人ごとには責任がなく、ふざけられるからです。

ビーンズでは「無責任→有責任のスモールステップ」が大切だ。とも言っています。

自分の将来とか未来を考えるのはツラいのです。

でも、他人ごとであれば無責任であるがゆえに、安心して、気軽に、楽しくアイデアを言うことができます。

私と同じように進路選択で苦しんでいた生徒たちが、他人である私の進路の話になると途端にやる気がでた理由は“責任がないから”なのです。

この経験は“代表の名刺をつくる会”にも活きることになります。

当初、“代表の名刺をつくる会”を企画するにあたって、参加者各個人の名刺をつくろうと考えていました。

はじめは“代表の名刺”じゃなかったんです。

生徒たちにとって、自分の名刺があるというのは、大人の仲間入りをした気分になるでしょうし、社会へのつながりのきっかけにもなる。

ビーンズにくる色んな大人へ自分で作った名刺を渡すなんて、面白いじゃないですか。

そうして自分でつくってつかった名刺は何にも代えがたい愛着が湧くだろうなぁ…と思っていました。

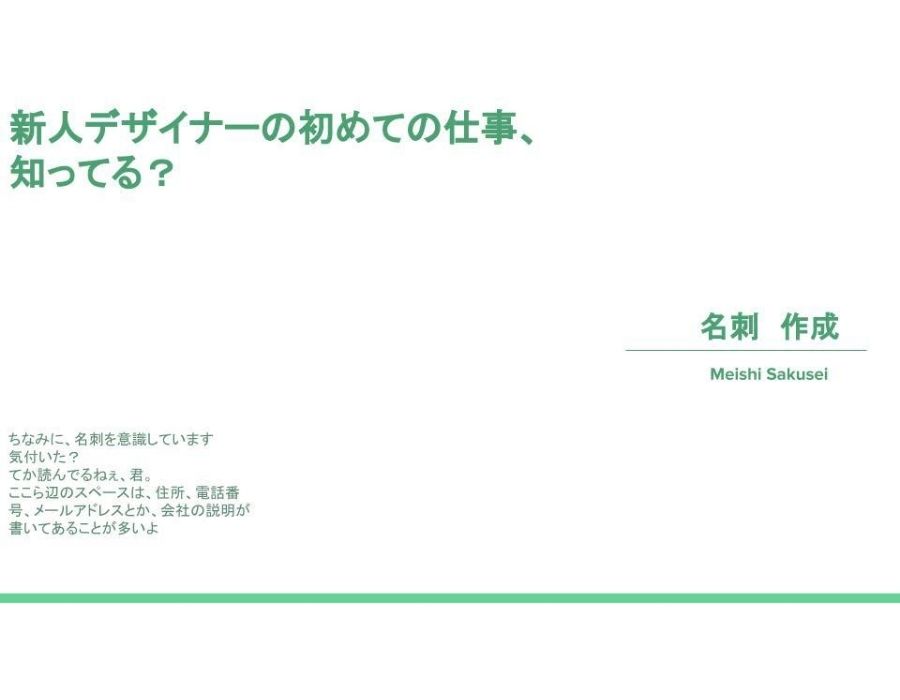

しかし、私は考えをあらためます。生徒にヒアリングしてみたり、企画をスタートする前にちょっと遊びで生徒とデザインアプリを使ってみたりして気づいたのですが、まず“参加者である生徒たちが自分の物を作るときにまずはどんな要素を入れようとするか?”

自分で使う名刺となると、モノとしての"実用性"は当然考えると思います。

実用性を求めると、自分が好きな画像やフォントを使うことを躊躇い、無難なデザインに寄せてくるのではないかと。

"実用性"を考えること自体はいいのですが、参加する生徒にとって、それが堅苦しい“縛り”になるかもしれないと思い始めました。

そこで、生徒たちにとって、"自分ごとではない"かつ、"ビーンズの生徒たちにとって一番身近な他人"でイジりやすいのは誰だろう?と考え、あ、"塚﨑さん"だ!と気づきました。

こういう経緯があって、“代表の名刺をつくる会”にしたのです。

「代表の名刺をつくる会」

企画を考える際は、ゴールをどう設定するかに迷いました。

ダレてつまらなくなってしまわないために冗長になってはいけないですし、

・子どもたちはデザインソフトの操作方法を知らないので、どのソフトを誰がどう操作方法を伝えるか

・塚﨑代表をどこで絡めるか。名刺の出来具合に評価をつけてもらうか

・子どもたちの名刺のデザインをどこかにアウトプットするか?

などを考えていく必要がありました」

企画を考えていくにあたっては、ビーンズにプロボノで関わってくれている、WEBマーケッターの方に教えを乞い、色々なアイデアをいただきました。

ビーンズ随一のアイデアマン長澤さんにも協力していただきました。

「生徒へデザインソフトへの習得を伝えるのは時間がかかりましたが、地道なデザインソフトの操作方法の解説により、回を重ねるごとに子どもたちが操作になれてきました」

「他人ごと効果」が爆発!子どもたちがデザイン案をバンバン出す

デザインソフトに慣れ、さらに「他人ごと効果」が爆発した生徒たちが、アイデアをバンバン出してきました。スタッフも飛び入りで参加して、悪乗りし、さらに生徒が“楽しく”なって次のアイデアを出すという、のヤル気の正のスパイラルが生まれてきました。

【"他人ごと"は楽しい!ので、アイデアが止まらない!】

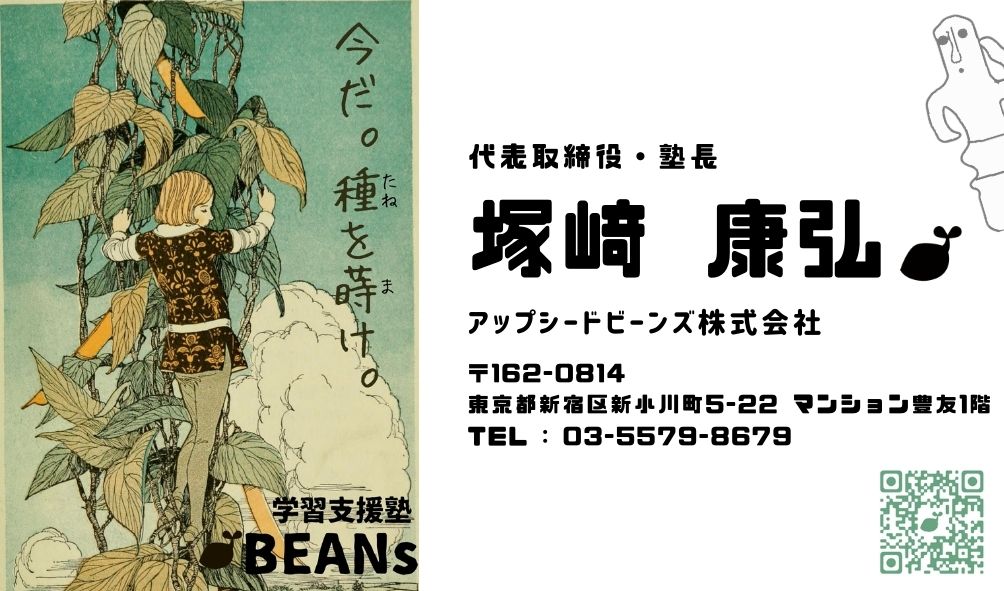

……そして、ある生徒の脳裏に最高のデザインアイデアが降ってきます。その名刺がコチラ⇓

・

・

・

・

・

(デザインの神様がおりてきてしまいました…)

圧倒的クオリティに、オンライン会議室は騒然。

SNSでも拡散され、ソーシャルベンチャー界隈を賑わせました。

「やばい!!!!(笑)でもこれからこの名刺使ったら絶対一発で覚えてもらえる&話題の提供に事欠かないねwwww」

「伝道師感すごい…」

「なるほど!宗教法人作って節税ですね!」

「エィメェンッ……!!」

こうして、盛況のうちに「代表の名刺をつくる会」は閉幕しました。

生徒たちからは

「また開催してください」

「代表の名刺を日替わりにしよう!」

「印刷して、実際に代表が偉い人へ向けて使っているところが見たい」

という嬉しい(塚﨑さんにとっては恐ろしい)意見が多数あがりました。

いつか実行されちゃいそうですね 笑

子どもたちの"居場所"を一緒につくりませんか!

ビーンズでは「居場所」で子どもたちと遊んだり、子どもと一緒に企画をつくっていくボランティアを募集しています。

センパイが、子どもへの接し方や、企画のたて方をお伝えします

こちらの動画もご覧になってください。

ボランティアに興味を持たれた方はこちらからどうぞ