不登校・勉強嫌いもAO入試/推薦入試は目指せる②

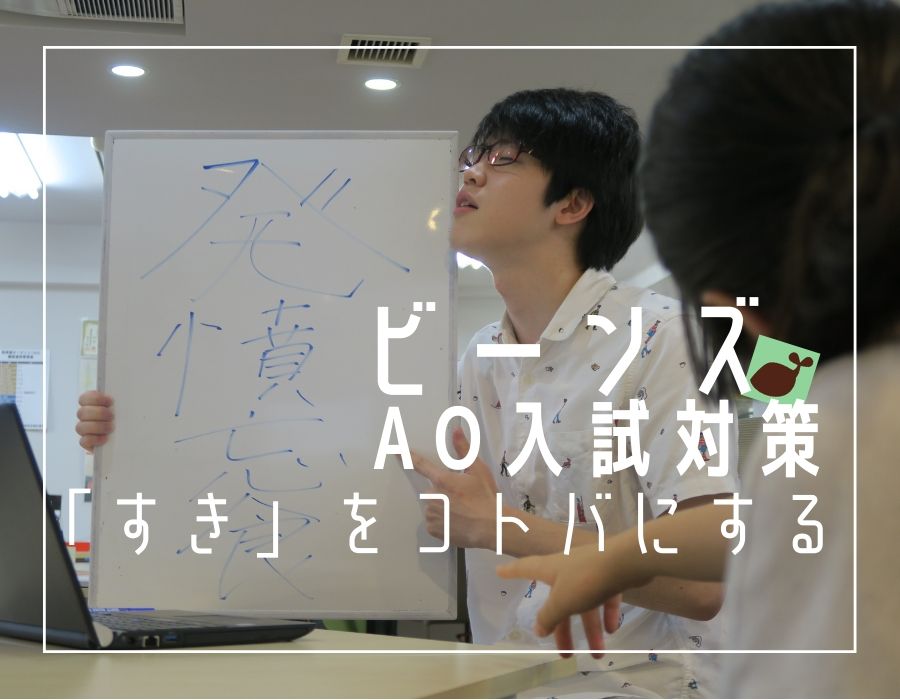

「最初の準備は好きをコトバに」

本記事では、お子さまが最初にAO入試/推薦入試の対策として、なにを準備をすればいいかについてお伝えします!

(この記事内では「総合型選抜」を旧来の「AO入試」と呼びます)

近年、人気が上昇し、募集人数も増えているAO入試/推薦入試……

前回は、AO入試/推薦入試を目指すお子さまの保護者さまに向けて、保護者さまにどんな準備をして欲しいかについてお伝えしました。

今回もビーンズのAO入試/推薦入試対策のリーダーとして活躍し、自身も講師として合格者を輩出し続ける学習支援塾ビーンズ塾長の長澤がお送りします。

長澤啓(Nagasawa kei)

学年ビリから二浪し東京大学へ入学。ビーンズの活動が楽しすぎ、留年。経済学部経営学科卒。

ビーンズが積み上げてきたノウハウを「ビーンズメソッド」として文字化し、より洗練するのがメインのお仕事。さらに、親との衝突が絶えなかった自身の経験を活かし、保護者とのコミュニケーションにも注力。保護者さまと月100件以上やりとりをしながら、ビーンズ流の保護者さまサポートを拡充中。最近は副代表として、講師の採用育成プランの策定・外部協力者との渉外・経営企画までマルチにこなす。趣味はビールを飲みながら出汁巻き卵をつくること。

■インタビュー/詳しい自己紹介

学校の勉強についていけなかった僕が東大に合格するまでと親と対立した日々について

もくじ

不登校・勉強嫌いもAO入試/推薦入試は目指せる「最初の準備は好きをコトバに」

よく、ビーンズにくる保護者さまから以下のような質問をいただきます。

「子どもは不登校の経験がありますが、AO入試/推薦入試は挑戦できますか?」

「子どもは(科目)勉強嫌いですが、AO入試/推薦入試は挑戦できますか?」

「子どもは通信制高校に在籍していますが、AO入試/推薦入試は挑戦できますか?」

まず、結論から。

「不登校、勉強嫌いでもAO入試/推薦入試は挑戦できます」

「もちろん、通信制高校でもAO入試/推薦入試は挑戦できます」

確かにAO入試/推薦入試には評定や学力検査がある場合もあります。

それでもはじめから選択肢から外すのは早すぎます。

不登校や勉強嫌いな生徒が、好きなこと一本で勝負できるのは魅力的な選択肢です。

AO入試を選ぶ理由が、科目勉強したくないという理由だと厳しい…

とはいえ、ここから厳しいことを言います……

不登校・勉強嫌いの子どもでもAO入試/推薦入試は挑戦できます!と言いましたが、

「科目勉強したくないからAO入試で……」という動機ではAO入試/推薦入試は難しいです。

お子さまが「AO入試対策、なんとかしないとなー」と、ぼんやりと悩んでいる時点で、相当追い込まれている状態です。

なぜかというと、AO入試/推薦入試をする側である大学の先生(教授)が持つ受験生への関心は、

その生徒が

これまでどういう興味関心を持ってきたか

今までどんな取り組みをしてきたか

これから大学でどういうこと(研究)をしたいのか

というところだからです。

特に文系学部、具体的には最近人気の「人文系」(社会学など)では、

お子さまが自分の学問分野への関心を説明することが必要です。

つまり、本来は、

大学でやりたいこと(大学の場合、研究です)が明確で、その大学に入りたい理由もあり、その手段としてAO入試を使う

という考え方のお子さまがAO入試/推薦入試向きなのです。

AO入試/推薦入試が求める人物像

AO入試/推薦入試で求められている人物像について、もう少し詳しく解説します。

AO入試/推薦入試向きなのは「答えのない課題に積極的に取り組む行動力がある人」です。

〇「答えのない課題」とは・・・・特に社会にある課題のうち、すぐには答えが出ないものです。例えば環境問題だったり、少子高齢化だったりします。

〇「積極的に取り組む」とは・・・いままでどれくらいやってきたかの実績。そしてこれからどれくらい本気で取り組むかであろう姿勢。

では、「今まで本気で取り組んだものがない人」は、AO入試/推薦入試を諦めるべきなのでしょうか。

そうではありません。

「今まで本気で取り組んだものがない」(と、自分で思っている)お子さまでも、

大学入学後「答えのない(社会)課題に本気で取り組む」という姿勢を受験時に示すことが大切です。

この「本気で取り組む姿勢」を示すにはどうすればいいか?

それは……

今この瞬間から、「自分が何の答えのない課題に取り組むのか」を考え

将来へ向けての計画を立て、「何を、いつまでにするのか」についてのスケジュールを大いに語ること

この2点です。

AO入試/推薦入試への準備

そうは言っても……「家でできることはないか?」

と思う方もいらっしゃると思います。本章では、AO入試へ向けてご家庭で何をすべきかについて詳しくお伝えします。

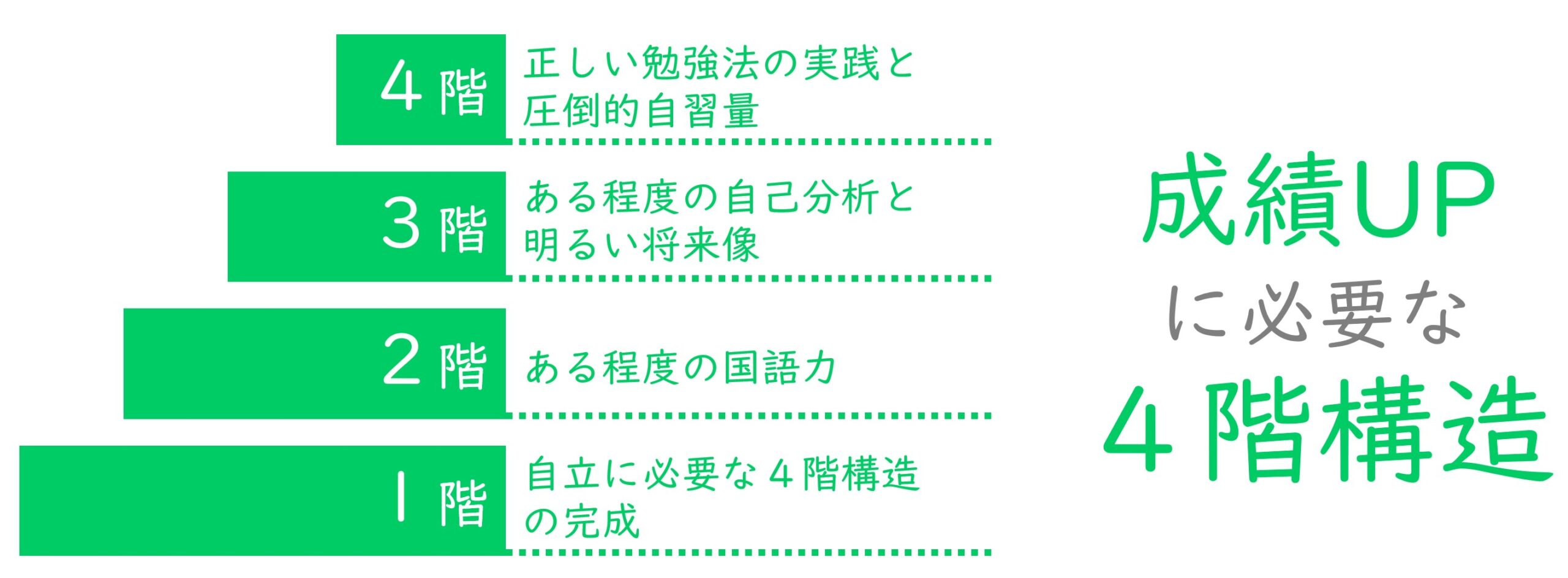

「成績UPに必要な4階構造」に完成をサポートすること

お子さまが「AO入試/推薦入試への準備に向けて頑張るようになる」……その前提として必要な条件を図式化したものが、上の「成績UPに必要な4階構造」です。

ここはシリーズ「なんで勉強しないのか」前編 科目勉強に対するビーンズの考え方で詳しく説明しているので、ぜひ、ご覧ください。

「大学」は何をするところなのかを知ること

「成績UPに必要な4階構造」がある程度組みあがってきたら、次にご家庭でやっていただきたいのは「大学は何をするところなのか?」を理解をサポートすることです。

これが、ご家庭でできるAO入試突破の第一歩です。

大学は教育機関の側面もありますが、“研究機関”でもあります。

そして、大学の先生は先生ではありません。大学の先生=大学教授の真の姿は“研究者”なのです。

“研究者”ということは、大学の先生自身がすごく好きで、研究してることがあります。

この点に関しては、生徒に(主に)科目勉強を教えることが仕事である高校までの教師とは、全然違います。

AO入試/推薦入試に挑戦する人は、そういう大学の教授へ

「私はすごく好きなことがあって、この大学で頑張りたい(研究したい)です」

と言えるかどうかが大事になります。

好きなことへの圧倒的な知識

上記を踏まえ、AO入試/推薦入試で必要な力とは何か。

そして、ご家庭でもできることは何か。

それはズバリ、

「自分の好きなことを言語化すること」

「自分の好きなことを大学の学びにつなげること」

「(大学での学びに繋がる)好きなことへの圧倒的な情報量を持っていること」

です。

ここでいう「圧倒的な情報量」とは……

●好きなことについての「固有名と数的情報」を圧倒的に喋れること

・「自分の好きなこと」に関連することや「社会で頑張っている人や組織」の固有名を答えられること

⇒ディズニーランドのキャストさんに憧れている…… ではなく、「ディズニーランドのキャストの〇〇さんのホスピタリティに憧れている」が正しい

・「自分の好きなこと」や「自分の夢」に関連する先行事例について

「数字」を含めて答えられること

⇒「地方のインバウンド観光が増加してる」ではなく

「〇〇県の取り組みでは、インバウンド観光者数が〇年~〇年の間で〇〇人増加した」が評価されます

●好きなことについての一次情報に圧倒的に触れていること

一次情報とは「省庁の発表や論文」です。ネットのまとめ記事などはNG

●自分の好きなことを大学で学ぶことに繋げられるとベスト

・自分が好きなことを学べる大学の研究室と教授名を答えられる

です。

「ちょっと興味あるかも……」というカジュアルな感じではなく、

マニアックでちょっと偏執的な「好き」や「こだわり」がAO入試/推薦入試のネタになりえるのです!

理想は、「そのことについて気づいたら、夜を徹して関連項目もまとめてWikipediaで調べてた……」レベルです。

「自分の好き」なことを言語化できていない場合、何から始めたらいいか?

それでは、

「好きなことはあるけど、人に説明できない」・「色々好きなことがあって、まとまりがつかない」

場合、何から手をつけるか?

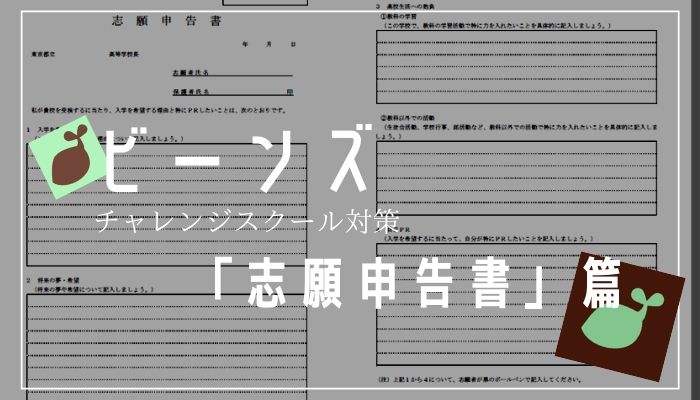

まずは、今の自分のレベルをチェックするために、高校入試レベルの志願申告書が書けるかどうかを試してみましょう。

▼こちらに高校入試でつかう志願申告書のデータがあります。まずはこのフォーマットを埋められるかどうか、ご家庭で試してみてください。

※使う際は、「高校」というところを「大学」、「教科の学習」を「研究」に脳内変換してみてください。

ここで「全く書けない!」という方。安心してください。

志願申告書が書けなくても、今はまだうまく言語化できていないだけなのかもしれません。

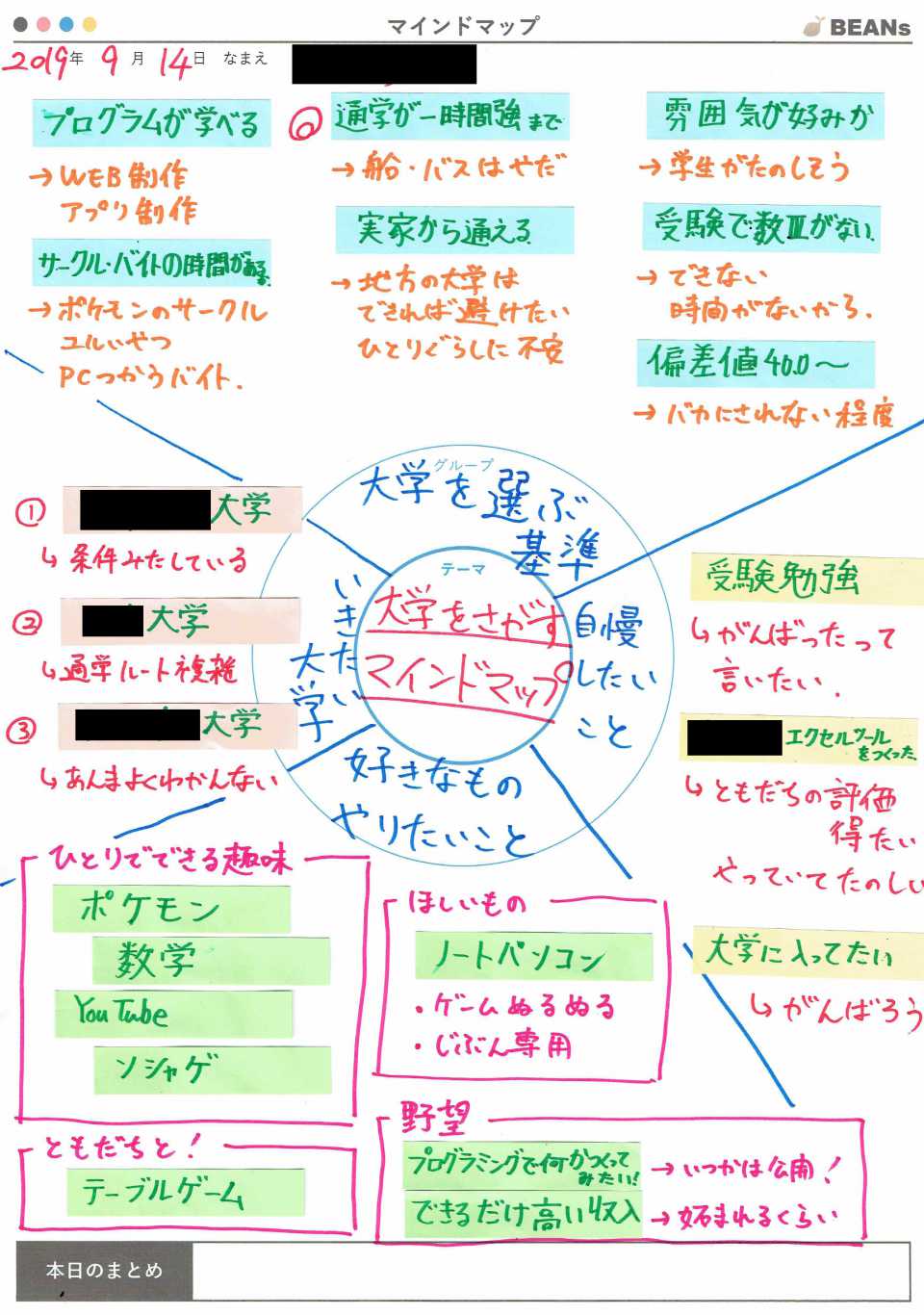

そんなときは、マインドマップに好きなことを書き出してみます。

このマインドマップを書く際のポイントは、お子さま自身は記入せず、他人に書いてもらうことです。

ビーンズでは講師と生徒、もしくは生徒同士ペアになって行いますので、ご家庭では保護者さまがお子さまに代わって、書いてまとめていくとよいでしょう。

好きなことをただリストアップするだけではなく、「好きになった理由」「特に好きな部分」を深掘りしていくとよいです。

(ビーンズで使用されるマインドマップのお手本)

そうやって書き上げたマインドマップを見ながら、マインドマップに書いてあることを軸に自分が何を研究(あえて勉強という言葉は使いません)できるかを考えてみるのがよいです。

もし、マインドマップを全く書くことが出来ない場合……

「自分が大学4年間で本当は何をしたいのか」

「自分が好きなことの軸は何か?」

をもう一度慎重に考えてみましょう。

その際は、お子さまが一人で考え込む時間も大事ですが、誰しも自分の進路を考えるのはツラいもの。

“多くの中学生・高校生は「進路のことを考えるのが不安」”なのです。

まずはご家庭で保護者様が、お子さまの「壁打ち相手」(子どもに質問してくれる役割)になっていただけると良いと思います!

そのためには、“ご家庭を「絶対安心の場」にする” ことが大切です。

そして、“お子さまを「恐怖と不安」で駆り立てようとしない”というのも大事です。

熱心で社会への感度が高い保護者さまほど陥りやすいのが「意識高い保護者さまの落とし穴」です。

とにかく、明るく、楽しく理想の大学生活・研究について話し合っていただきたいと思います。

ビーンズでは担任講師がマンツーマン授業でばっちり伴走しつつ、

受験生みんなで自分たちの進路を楽しく考える機会をつくっています!

進路を考える際のキーワードは「他人事」「無責任に楽しく」です!

ビーンズのAO入試・推薦入試対策に興味のある方は、こちらの記事もご覧ください

【ビーンズ流】総合選抜入試(旧AO入試)/推薦入試の対策について

もし、これを読んでいる受験生で「こんなことできない……」と、悩んでいる人がいたらですが

まず「大丈夫」と伝えたいです。

学習支援塾ビーンズに来る生徒(先輩たち)は皆、

・好きなことはあるけど、うまく説明できない

・好きなことはあるが、他人から褒められた・なにか受賞した経験はない

・大学でどんな(社会)課題に取り組めばいいのかそもそも決まっていない

という状況でした。

この状況から、ビーンズが伴走して、合格していったので、安心してください。

この先輩もそうやって合格しました! そして今、ビーンズの講師として活躍してくれています。

「私、そこまで頑張るやる気がない……」と思っている方もいらっしゃると思います。

「大丈夫」です。

ビーンズから巣立った先輩たちは、皆最初はやる気がありませんでした。

それどころか、先輩たち全員“ビーンズの授業キャンセルしまくってた”のです(笑)

こちらの記事を読んでもらえれば、ビーンズの受験対策の雰囲気が伝わると思います。

最後に……ビーンズの総合選抜(AO入試)/推薦入試の対策についての他の記事はこちらです!

ご家庭でできる対策もたくさん書いてあるので、ぜひ、読んでみてください。

ビーンズに相談したい方はこちらから。