不登校の子どもたちが信じる「人生の先入観」 を外す!「ふつうを外すワーク」

こんにちは! 学習支援塾ビーンズ塚﨑です。

今回はビーンズに通う中学生・高校生の子どもたちの多くが抱えている「ふつう」という概念の説明と、

その「ふつう」という概念が子どもたちもたらす影響、

ビーンズが取り組んでいる“生徒の「ふつう」への先入観を外すワーク”の紹介したいと思います。

もくじ

不登校の子どもたちが信じる「人生の先入観」 を外す!「ふつうを外すワーク」

中学生・高校生が口にする「ふつう」とは?

ビーンズでは「子どもたちが抱いている人生観や社会観」のことを指し「ふつう」と呼んでいます。

これは、ビーンズにくる中学生・高校生がよく口にする

「ふつうがいい」

「ふつうになりたい」

という言葉からきています。

ビーンズにくる子どもたちが思っている「ふつう」の具体例

・小中高はふつうに通学して問題なく卒業しないとダメ

・高校はもちろん「普通」高校(だって、ふつうがいいから!)

・偏差値が高い学校へ入学すれば勝ち組

・大学は最低GMARCH(ただし、大学で何をするかは何も知らない)

・大学には浪人なしでストレート合格しないとダメ

・就職は、少なくとも上場企業(の総合職)もしくは公務員以外、ダメ

(「白物家電メーカー」と、「霞が関で働く」以外負け組!と言った子どももいます)

・上記した「ふつう」のレールから外れたら、生きる術はない

(よっぽど、能力が高ければ生きれるが、自分は絶対にできないと思い込んでいる)

・一旦「ふつう」のレールから外れたら、レールに戻るのは難しく、レールに戻れないと最悪餓死する

こういった「ふつう」はどこからきているのでしょうか?

不登校・ひきこもりなどの悩みを持つ生徒に多くみられるのが、「人生=ストレートでなければならない」という考えです。

これは一言で言うと……

「ストレートな進学」

↓

「ストレートに企業就職」

↓

「定年退職までホワイト勤務」

↓

「年金生活」

という“昭和的”なキャリアパスのことです。

子どもたちが学校教育の中で社会について知る機会はほとんどありません。

その学校で得られる限られた情報でつくられた歪な(昭和的な)人生観・社会観こそ「ふつう」の正体です。

そして、子どもたちが、その「ふつう」……特に「人生はストレートでなければならない!」という考えを信じているからこそ、

子どもたちは「レールから外れた自分には、もう未来はない」という、

人生に対して過度にネガティブな考えを抱いてしまい、状況改善へむけて行動する気がなくなってしまっているケースが多いのです。

| 生徒 | 現実 |

|---|---|

| ふつうは高校卒業したら大学へ行く | 高校卒業後の大学進学率は約50% |

| ふつうは大学を卒業する | 大学へ入学しても中退者は約2~4割もいる |

| ふつうは定年まで同じ会社で働く | 大卒者が入社後、3年以内に離職する確率は30%前後と多い |

| 大学へ受験合格できない=ふつうではない | 将来を考えて、受験ではなく、高卒後、専門学校や社会で働く道を選ぶ人は多い |

| ふつう、公務員なら一生、安泰だ! | 公務員でも退職する人はいる(激務で倒れるような職場もある) |

| 一度でも挫折したら人生は終わりだ | 挫折を克服して人生を充実させている人はたくさんいる |

| ろくな高校・大学にも進学できない自分に未来なんかない | ろくな高校・大学でなくても社会で活躍している人はたくさんいる |

| 自分は今後、挫折・失敗しかしない | じつは大人だって挫折・失敗は繰り返している |

| ▼離職率の参考データ 厚生労働省「新規学卒者の離職状況」 |

|

| ▼大学進学率の参考データ 文部科学省「平成27年度学校基本調査(確定値)の公表について」 |

|

言うまでもないことですが……

本来、その人、その人にあった働き方があります。

全員が上場企業へ入社しなくても・公務員として働かなくてもよいわけです。

私の家族の話をして恐縮ですが、私の父は「みんなのために働く」ことに生きがいを感じ、民間から公務員へ転職し、そこで定年まで働き続けました。

そして、今でも地域に根差した活動を続けています。

かく言う私も一瞬だけ公務員として働いたことがあります。会社員としても働いたことがあります。

しかし、紆余曲折あって今は、ビーンズを起業することで楽しく働いています。

つまり……私の父にとっては民間企業よりも公務員で働くことが向いていたのでしょうし、

私は民間で勤めるよりも公務員として仕事するよりも、起業することが向いていたのだった……というだけです。

適性が人それぞれ違う以上、全員にとって正しいキャリアパスはないはずです。

受験勉強に絞ってみても、当たり前ですが子どもたち全員がGMARCHへ進学する必要はないですし、総合大学へ入学する必要もありません。

自分がやりたいことが明確なら、大学の学部を絞るのも、専門職大学・専門学校に行くこともありかもしれません。

子どもの性格によっては海外の学校に通うことですごく楽しめるかもしれません。

進路の選び方も「将来から逆算して」選ぶのが好きな子もいるでしょう。

(キャリア官僚になるために東大行きたい!という選び方も、その子どもが望めばOKです)大学で自分がやりたいと思っていることや、やってみたいと思っていることがあればそれを軸に選んでもいいと思います。

受験テクニック的に自分の好きな科目、得意な科目で選び、その方面に重点を絞った勉強をしていくことだって不正解ではありません。

要するに、自分に合った道を見つけて、今の自分が楽しめる道を選んでいけばよいのです。

「〇〇しないとダメ」とか「“ふつう”でないといけない」ということで、選択肢をはじめから狭めてしまうことがいけないと思っています。

ビーンズが子どもたちの「ふつう」の先入観を外したい理由

さて、このような話を子どもたちにしたら……もちろん子どもたちは頷きません。

それどころか、急にこんな風に言って、首をひねります。

「え、でも、それって普通じゃないですよね……? 」

「勉強して、みんなと同じように、普通の良い大学に行かないとダメなんじゃないですか……? 」

これは無理もない話なのですが、学校や進学塾などで「成績絶対」という価値観に囲まれていた子どもたちほど、

「これくらいテストの点数がとれて・これくらいができてふつう」

「それができていない僕はダメだ」

というような偏った「ふつう」を強く抱えてしまっています。

なぜ「ふつう」への先入観を外さなくてはいけないか。

前述の通り、生徒たちが「“ふつう”から外れた=自分は何をやってもムダ」と、ネガティブな思い込みから、状況改善へ向けた機会が目の前にあっても、行動を起こせなくなっているからです。

いわゆる「ふつう」を信じすぎている生徒は、往々にして、

「ふつうの子どもたちは、ふつうに学校へ通っているのに、自分は、ふつうに学校に通うことすらできない、ふつうではない存在」と考えてしまいます。

そして、

「自分はふつうのレールから外れてしまった、ダメな人間・無能な人間・無価値な人間である」

「だから、これから先、自分は何を頑張っても、もうふつうにはなれないし、うまくいきっこない」

といった自己卑下に至り、結果として、将来のことを何も考えられなくなり、行動を起こすこともできず、なにも改善できない状況が続いてしまいます。

今の社会に生きる大人たちは、果たしてたった一度の挫折もすることなく、誰とも揉めることなく、ほんの一つの障害もない進路をただ真っ直ぐと進んでこれたのでしょうか。

答えは「ノー」であることは、ほとんどの大人が頷けると思います。

そのため、学習支援塾ビーンズの『学び治し』の授業では、まずは生徒が持つ「これがふつうなんだ!」という思い込みを相対化し、柔軟な考え方ができるように生徒の社会常識を広げることを重要視しています。

生徒の「ふつう」への先入観を外すワークとは

生徒の「ふつう」への先入観を外すワークでは、生徒の誤った思い込みを解きほぐすため、色んな話題をテーマにして、とにかく生徒と話し合っていきます。

具体的には、生徒が「ふつう」だと思っていることを話してもらって、それを一つ一つ、社会で起きている現実と突き合わせていって、丁寧に解きほぐしていきます。

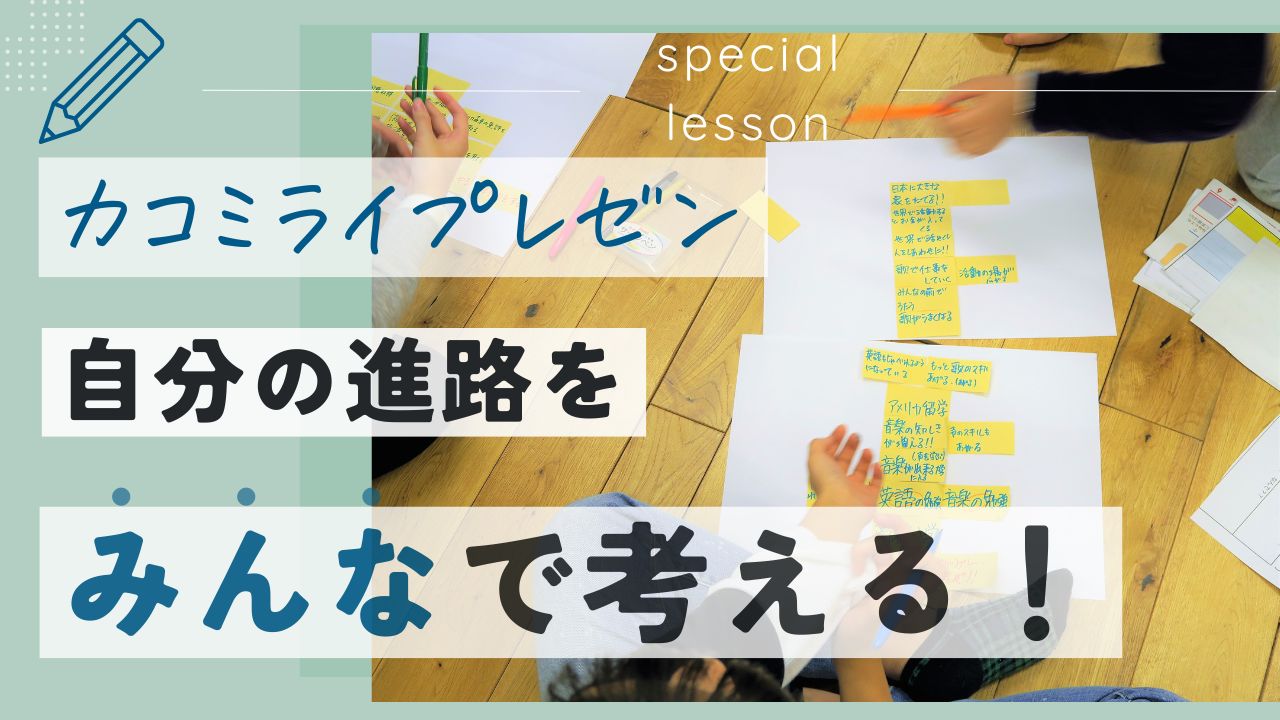

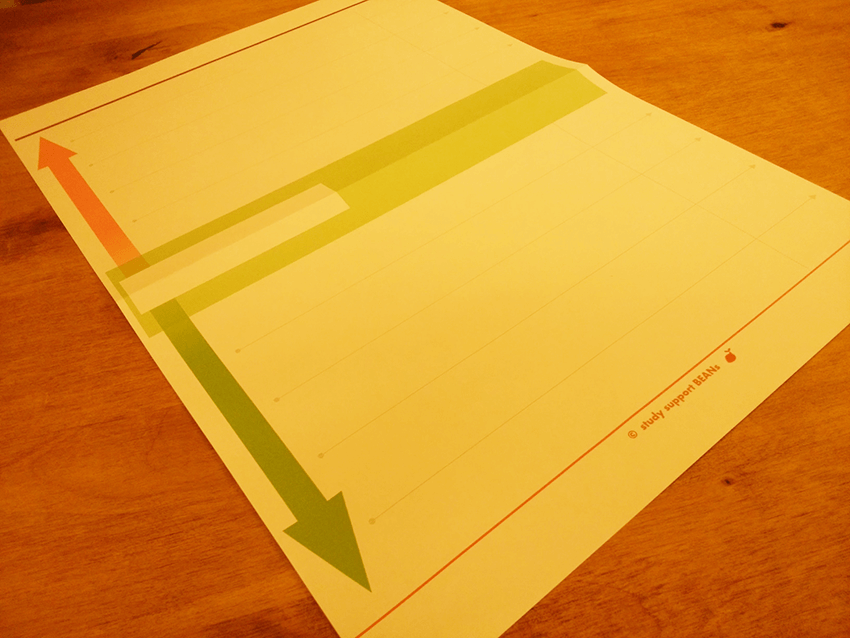

ワークシートには、各行ごとにテーマを定めます。

そして、矢印の下側に生徒が「常識だと思っていること」や「ネガティブに思っていること」を書いてもらいます。

矢印の上側には、講師が「こんな考え方もあるよ」というように、やんわりと生徒の常識を相対化する意見を書き出していきます。

ワークシートに一通り書き出した後は、生徒の考えを一つずつ確かめていき、「ネガティブに思い込んでいたことについて、今はどのように思っている?」と尋ねていきます。

ここでのポイントは、一度のワーク(授業)で、生徒の考え・思い込みを変える必要はありません。

生徒が「自分がふつうだと思っていたものにも、違う考え方もあるのかぁ……」と思ってくれればOKです。

生徒の先入観を少しずつ変えていくことを目指していきましょう!

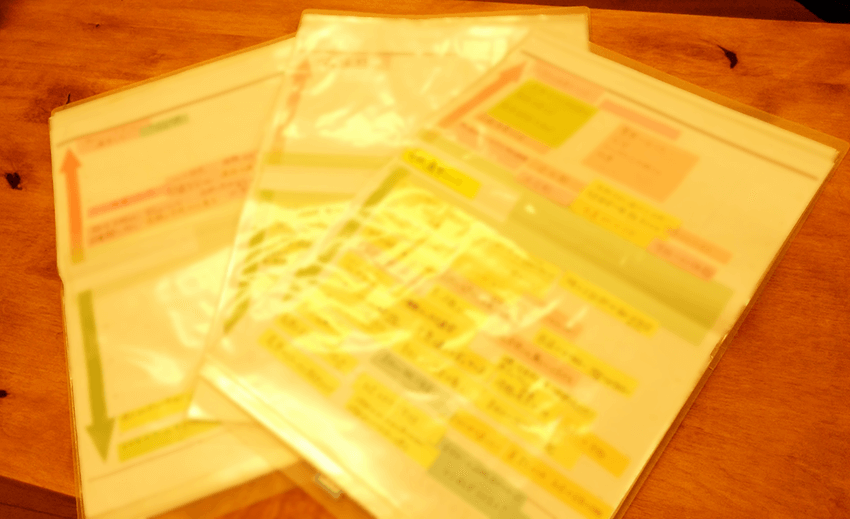

授業で使った生徒たちのワークシートです。

ワークシート以外で「ふつう」を外す方法

学習支援塾ビーンズでは今回のようにマンツーマン形式のワーク以外にも、子どもたちが「ふつう」を客観視して、外せる仕掛けをたくさん用意しています。

例えば、実際に色々な職種・生き方をしている現役社会人や、大学生などセンパイに会って、色んな話をざっくばらんに聞く「センパイインタビュー」の時間。

かしこまった形ではなく、雑談の中でこそ、子どもたちが「あ、こういう生き方があるんだ」と気づいてくれる可能性が高まります。

また生徒同士で、自分たちの進路について話し合う「グループワーク」の授業もしています。

この時のポイントは「他人事」です。

つまり、子どもたち同士で意見交換をし、自分ではなく他の人の進路について考えてあげることです。

同世代が進路についてどのように考えているのか、何に悩んでいるのかといった情報に触れることで、子どもたちは

「自分の考えが狭いものだったのかもしれない……」や

「他人が自分も似たような悩みを抱えているけど、他人ごととして聞いてみると、こういう考え方もあるな……」と気がつきます。

信じていた「ふつう」がすべてではないことを意識するようになってくれます。

こういった経験が不登校・引きこもりの改善において、とても大事な一歩になるのです。