【挑戦編】不登校サポートで圧倒的に不足している「地に足ついた進路伴走」は、なぜ難しいのか?

もくじ

不登校サポートで圧倒的に不足している「地に足ついた進路伴走」は、なぜ難しいのか?

学習支援塾ビーンズ塾長の長澤です。

長澤 啓

長澤 啓 NAGASAWA KEI 塾長/副代表 東京大学 経済学部経営学科卒。大学生時代からの現場経験を活かして「悩める10代」のサポート方法を「ビーンズメソッド」として体系化する。…

本記事はビーンズ(およびビーンズメソッド)に興味を持ってくださっている

・保護者の皆さま

・学校から政治までの教育関係者の皆さま

・社会企業の仲間たち

・ビーンズの未来の仲間たち

に向けて、

「既存の不登校の中高生への支援に“足りないもの”とは」

「“足りないもの”を提供できるビーンズの強み」

を改めて説明するために執筆した二部構成の記事の後編になります。

前編にて詳しくお伝えした既存の不登校の中高生への支援の現状を踏まえた上で、

「既存の多くの不登校サポートのあり方に足りないものを一緒に解決しませんか?」

という提案を込めて、よりアツく執筆させていただきました!

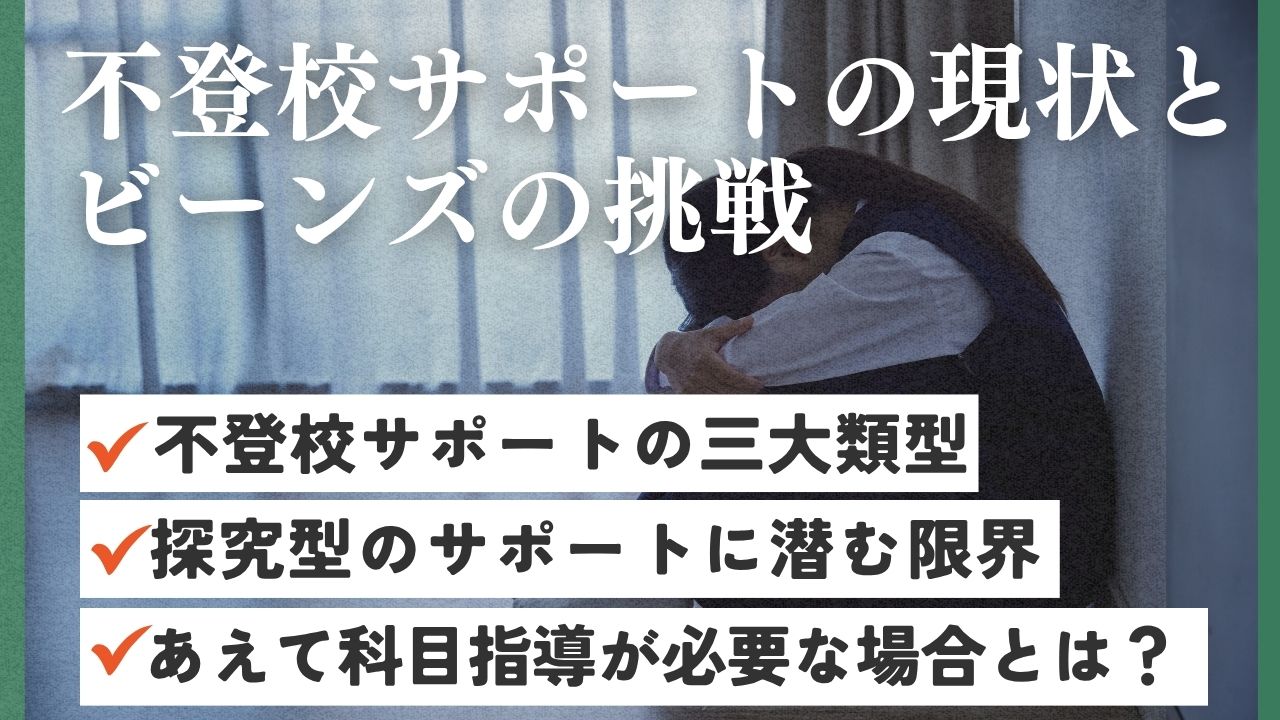

前編振り返り:不登校支援の現状と課題

前編記事をまだ読んでいない方は、こちら(【現状編】不登校サポートの現状と、足りない部分に取り組むビーンズの挑戦)もぜひご覧くださいませ。

前編では、

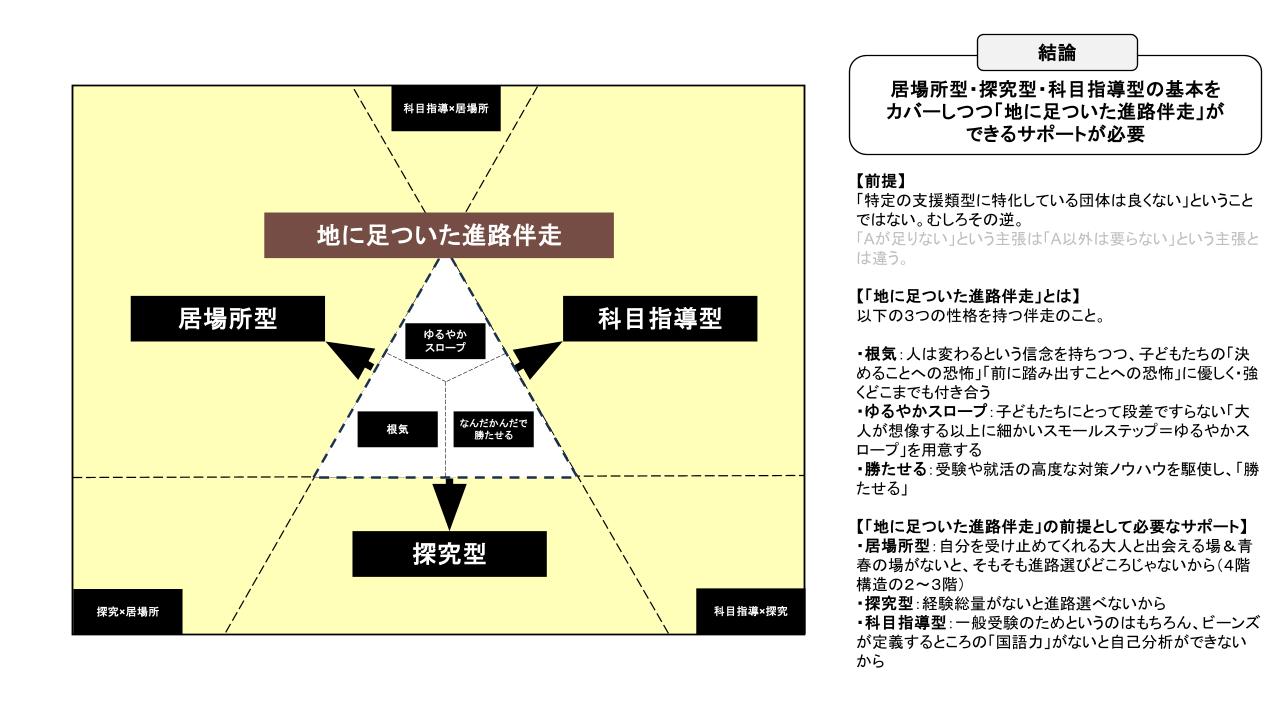

・不登校支援は三大類型に分けることができる(居場所型・探求型・科目指導型)

・三大類型にはそれぞれ長所と限界がある

・どの類型においても、いずれは「進路選択」や「受験」といったハード局面が訪れ、ここを乗り越えることが困難である……

・この困難を一緒に乗り越える「地に足ついた進路伴走」こそが現状の不登校サポートの足りないところ

など、不登校サポートの現状についてお伝えさせていただきました。

足りないものがわかっているなら、どこの塾やフリースクールも「地に足ついた進路伴走」を取り入れればいいじゃない!

と不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、(大変恐縮ですが……)ビーンズ以外のフリースクールや塾があまり得意としていないのには理由があるのです。

特に、以下の3つの理由があると考えています。

3つの理由

- 理由①:「地に足ついた進路伴走3つの条件」を満たすのが難しいから

- 理由②:三大類型全てのサポートを同時にやることが難しいから

- 理由③:大変で、かつ「お金」になりづらいから

本記事では、この理由と課題解決に必要なもの、ビーンズの挑戦についてお伝えできればと思います!

「地に足ついた進路伴走」が難しい理由

まず、課題解決の第一歩としてそれぞれの理由について詳しく説明させてください!

理由①:「地に足ついた進路伴走3つの条件」を満たすのが難しいから

地に足ついた進路伴走を成り立たせるためには3つの条件があります。

1つ目が「根気」です。

相手は思春期を迎えた不登校の子どもです。

ビーンズメソッドがいうところの4つの時期を遷移していくうえで、子どもたちは頻繁に立ち止まったり立ちすくんだりします。

特に大変なのが、4つの時期のうち、「安定期」への対応です。

講師との信頼関係が構築され、安定期に入ると、子どもたちは自分の「ままならなさ」(※1)を素直に認めて打ち明けたり、べき論に支配されていない自分が、心の底から目指したい未来について話してくれるようになります。

「ままならなさ」とは

自分で自身のことが「思い通りにいかない」様子のことです。

たとえば、

- 「今すぐ行動しなきゃいけないのは分かっているのに、どうしても行動できない」

- 「他人にネガティブな感情を抱かない方が良いと分かっているのに、どうしてもできない」

- 「自分の本音を相手に伝えた方がいいと分かっているし、相手が否定しないことも理解しているのに、どうしてもできない」

これらは、人の「ままならなさ」の代表的な例です

ただし、安定期では「自分が、心の底から目指したい未来」を言えても、それに向かって行動することはできません。

(ビーンズメソッドの概念で説明すると、ドライブ欲求のストッパーがあるからです)

「(僕は)~~したい! でも、やっぱりできない…」

「でもやっぱり~~したい!…… でもやっぱりできない……」

という子どものグルグルした態度や心情の吐露に延々と付き合うことになります。

場合によってはこれが1年続くこともあります。

毎週2時間、子どもとマンツーマンで対話するとなると、合計で約100時間も上記のグルグルを受け止めることも珍しくありません。

どんなに優しくて我慢強い大人でも、「この子、このまま一生変化しないんじゃ……」と諦めてしまったり、子どもの背中を早すぎるタイミングで押してしまったりします。

どんなに時間がかかっても、適切に対話を続ければ必ず次の「挑戦期」に遷移する…と、心の底から信じたうえで、根気強く待つことができるか。

そして、ここぞというときに(時に)子どもの背中を強く押すことに(目の前の子どもとの関係性を壊すかもしれないというリスクを引き受け)躊躇せずに行えるか。

根気も当然ですが、勇気も試されます。

こちらのnote記事で、人間の「ままならなさ」に対してのビーンズのスタンスをまとめています。ぜひご一読ください。

2つ目は「ゆるやかスロープ」です。

「根気」の説明で述べたように、不登校の中高生は前に進むことに相当な抵抗があることが多いです。

ですから、いきなり大きな挑戦をさせるのではなく、小さな挑戦・前進を積み重ねることが必要です。

ここまで聞くと、「なるほどスモールステップが大事ってことね」と思われることでしょう。

イメージの話ですが、不登校の中高生の子どもたちにとって、我々大人が想像するスモールステップですら、しんどいことがあります。

もはや「ステップ」(階段)ではなく、ゆるやかな「スロープ」とも言うべき、傾斜がなだらかなスモールステップを準備する必要があるのです。

また、「何か画期的なテクノロジーやサポートがあればすぐに状況改善!」なんてことはないと考えています。

子どもたちが受け入れられる範囲ギリギリの中でちょっとずつ状況改善していくしかないのです。

(このあたりについては、ビーンズメソッドの同質→異質のスモールステップをご覧ください)

3つ目が「勝たせる」です。

「子どもたちのありのままを受け止める」

「ワクワクベースで楽しく学ぶ」

ということは、とっても重要です。

が…進路決定・進路実現をするうえで、結果がはっきり出る、受験や就活などの勝負からは逃げてはいけません。

勝負で結果を出せなかった場合、子どもたちの傷つきは計り知れないものになるからです。

ですから、受験や就活の対策に関する専門知識も必要になるわけです。

(ビーンズメソッドは受験対策に関する内容だけで数十万字もあります)

もちろん、「受験や就活で失敗することも良い経験」ということも考えられます。

ただ、これが成り立つのは、伴走者である大人が受験や就活の成功に本気でコミットしたときだけです。

もし、大人が本気でコミットしていなかったとしたら……

仮に不合格になった場合、(特に不登校経験がある)子どもは

「僕の成長を本気で願い、本気で頑張ってくれた大人はいなかったから誰にも頼れない…」

「どうせ誰も私に期待してなかったし、もうどうでもいいや…」

と次の挑戦を諦めてしまいます。

理由②:三大類型全てのサポートを同時にやることが難しいから

ここまで「地に足ついた進路伴走が足りていない!」と強く申し上げてきましたが……

とはいえ、「地に足ついた進路伴走」だけを独立して提供することも不可能であると考えています。

地に足ついた進路伴走ができるようになるためには、

子どもたちとの信頼関係づくり

同世代と関わる場の提供(つまり居場所型のサポート)

が必要です。

さらに、進路を考えられるようになるためには、多様な経験と自分の興味関心のざっくりとした方向性への理解が得られる機会、

探求型のサポートも必要です。

そして、希望する進路の実現のためには、学力をアップさせることが必要な場合も多いでしょう。

そのために、科目指導型のサポートが必要になることもあります。

つまり、全ての三大類型のサポートが必要なのです。

実際、ビーンズは全て対応しています。

ビーンズが行っているサポートについては【こちらの記事】内で、「4つのサポート」として詳しく書いています。

この4つのサポートを生徒の状況ごとに組み合わせて実施できてこそ、地に足のついた進路伴走となるのです。

ただ、三大類型の一つだけでも本当に大変なのに、全部となると想像を絶する大変さです……(笑)

例えるならば……

サッカーと水泳と砲丸投げの全てで同時に一流になるくらい難しいです……

理由③:地味な割に大変で「お金」になりづらいから

地に足ついた進路伴走って、ものすごく難しいのに、同時にものすごーーく地味です……

目を引くような教材やテクノロジーがあるわけでもありません。

「指をパチンと鳴らしたら全て解決!」といったような短期的な子どもの変化もあまりありません。

(たまにあるように見える瞬間もありますが…それは全てそこに至るまでの積み重ねなのです)

何より、やっていることを一言で説明しづらいです。

「志望校合格を通して不登校の挫折から立ち直らせます」

「傷ついた子どもたちに心あたたまる居場所を提供します」

「不登校の子どもたちの“好き”や“ワクワク”を刺激する探究学習やアントレプレナーシップ教育です」

といったわかりやすい説明ができないのです。

「今の状態から変化して、いずれ社会に飛び出てもらう」という目標を達成するために必要なものを何でも提供している。

だからこそ、自分たちがやっていることを端的にまとめづらいのです。

そして、自分たちで端的にまとめられないものを後進に伝えていくのも大変です…

コチラでも説明しているように、ビーンズでは膨大なメソッドを蓄積しています。

そして、それを講師に浸透させなければ、生徒に届きません。

(少なくとも入塾序盤は)デリケートな生徒相手に、ちょっとしたミスも許されないのです。

難易度が高いからこそ、地に足ついた進路伴走を中高生の不登校の子どもたちに提供できる団体はかなり限られてきます。

加えて、先述したように相当な根気と時間が必要です。

だからこそ、事業として成立しにくい、成立したとしても維持しづらいのです……

難易度が高い割にビジネス面でのうまみがない…ので、誰も参入してこないというわけです。

まとめとお願い

いかがでしたでしょうか。

この記事をご覧いただいた方に「地に足ついた進路伴走」の重要性(そして、出来ればビーンズの強み)をご理解いただけたら本当にうれしいです。

ビーンズは、「地に足ついた進路伴走」をより確立し広めていくために日々奮闘中です!

ビーンズにはものすごく大変な「地に足ついた進路伴走」のやり方をまとめたビーンズメソッドとそれを浸透させる研修教育システムがあります。

ビーンズだけで「地に足ついた進路伴走」を全ての不登校の中高生に提供することは不可能です。

このビーンズメソッドを皆さん※2のお力を借りて広める機会を(時間がかかってもいいのでいつか)いただけると大変うれしいです!

よろしくお願いします!

※2

教員・NPOの方・政治家・行政マン・ビーンズの仲間になることを検討している方など